インド科学研究所(IISc)などを中心として行われた研究により、電気の流れと熱の流れが“別行動”を見せる現象が観測されました。

研究では極限まで純粋に作製した「グラフェン」という厚さが原子1個分しかない炭素シートを用いて電気と熱の流れを調べたところ、電気の通りが良くなるほど熱は逆に伝わりにくくなり、逆に電気の流れを抑えると熱がよく伝わるという予想外の「逆相関」が観測されたことが示されています。

これまで理論的にしか考えられていなかった「電子の液体」という奇妙な状態が、現実の物質で初めてはっきりと確認されたことになります。

いったいなぜグラフェンの中では、電子が液体のように振る舞い、電気と熱の常識が逆転してしまうのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年8月13日に『Nature Physics』にて発表されました。

目次

- 電気と熱の法則を再検討

- 電気が流れるほど熱は止まる—「電子が液体になる」とは?

- 電子の液体はどこまで応用可能?

電気と熱の法則を再検討

身近な電子機器は、電流を流せば発熱します。

スマートフォンを長時間使うと本体が熱くなるのもこのためです。

これは電気を運ぶ電子がエネルギー(熱)も運ぶためで、金属では「金属中の電気伝導率と熱伝導率は比例関係にある法則」、つまり「電気をよく通すものは熱もよく通す」という経験則(ウィーデマン・フランツの法則)が知られています。

約150年以上にわたり、銅線からパソコンのCPUに至るまで、この法則は金属の性質を説明する教科書的な原理でした。

金属中の電子はふつうバラバラに散って原子の障害物にぶつかりながら動きます。

このぶつかりながら通るという現象によって、電気抵抗や熱抵抗が生じます。

電気が勢いよく通る金属では、その裏返しとして電子たちの障害物へのぶつかりも激しくなり、結果として発熱しやすくなります。

一方、電気を通しにくい金属では、電気の勢いも弱くぶつかり合いも穏やかなので、同じ電圧条件では発熱は低くなります。

電子を粒子と見立てると、このような解釈が必然的に成り立ちます。

では、もし電子が「完璧な液体」のように振る舞ったらどうなるでしょうか。

電子同士がぶつかり合いながらも外にはほとんどエネルギーを逃さず、内部で摩擦なく流れる、ほぼ完全流体に近い状態(粘性が理論的下限の約4倍以内)になれば、電気の運び方と熱の運び方が独立に決まるかもしれません。

実は理論的には、グラフェンという炭素原子1個分の厚みしかないシート状物質で、そのような「電子の液体」状態が起こり得ると予測されていました。

グラフェンにはディラック点と呼ばれる特殊な状態(グラフェンが金属でも絶縁体でもない中間の状態)があり、この点近くでは電子が相対論的粒子のように振る舞って互いに盛んに衝突します。

衝突で電流(電気の流れ)はすぐ乱される一方で、電子同士の衝突では全体の運動量が保たれるためエネルギー(熱の流れ)は阻まれにくいのです。

その結果、電気を運ぶ流れと熱を運ぶ流れが切り離され、前述の法則が成り立たなくなる――そんな量子臨界現象が起こる可能性が指摘されていました。

とはいえ、現実の物質で電子を完全な液体状態にするのは容易ではありません。

原子のわずかな欠陥や不純物があるだけで電子は散乱され、理想的な振る舞いはかき消されてしまいます。

そこで研究チームは、「究極にクリーンなグラフェンなら、電子がまるで水のように流れる不思議な状態を本当に実現できるのではないか?」と考えました。

もし電子が液体のように流れる特異な世界が確認できれば、熱の伝わり方も従来と全く違っているはずです。

本当にそんなことが起こりうるのでしょうか――この問いに答えるべく、今回の実験が行われました。

電気が流れるほど熱は止まる—「電子が液体になる」とは?

今回、研究チームが最も注意を払ったのはグラフェンの純度でした。

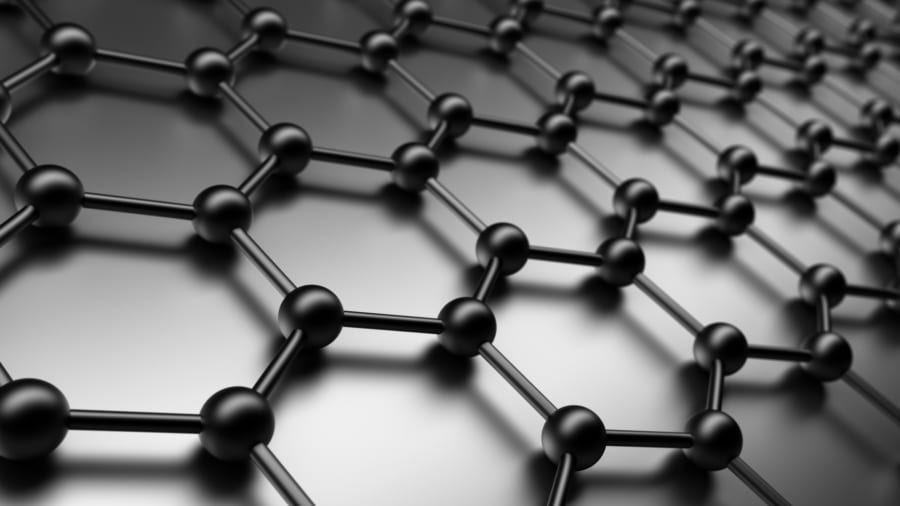

グラフェンとは、炭素原子が六角形状に並んでできた、厚さが原子1個分しかない極薄の膜のことです。

この素材は、わずかな不純物や欠陥があるだけで電子の動きが乱れてしまい、理想的な状態を観察するのが非常に難しくなります。

そこでチームは、こうした障害を極限まで取り除いた「超高品質グラフェン」を特別に作り上げました。

準備したグラフェンに電流を流しながら、同時にその中を伝わる熱も詳しく測定しました。

すると、予想を超える現象がはっきりと現れました。

ふつうの金属では、電気をよく通せば熱も同時によく通るものですが、グラフェンではこれが真逆になっていました。

つまり、電気がスムーズに流れるほど熱はうまく流れなくなり、逆に電気が流れにくい状態だと熱がよく伝わるという「逆相関」がはっきり見えたのです。

特に「ディラック点」と呼ばれる特殊な条件下の低温領域では、この現象が際立っていました。

研究チームがデータを詳しく調べると、電気と熱の伝わり方を比較する「ローレンツ数(L/L_WF)」が、通常の金属の値の200~300倍もずれていることが明らかになりました。

これは、グラフェンの中では電気と熱を運ぶ仕組みが、ほぼ完全に切り離されて、別々のルールで動いていることを示しています。

さらに解析を進めると、この「電気と熱の分離」は偶然ではなく、明確な秩序をもった現象であることが分かりました。

この秩序のカギは「量子臨界の固有伝導度(σ_Q)」という普遍的な定数です。

σ_Qとは、電子が1個ずつ持つ電気の運びやすさの基準(e²/h)の約4倍程度であり、今回の実験では理論で予測された値に極めて近い数値に収束していました。

言い換えると、「電子が液体のようにまとまって流れる量子臨界状態」が、グラフェンという現実世界の物質の中で初めて明確に観察されたのです。

加えて、研究チームは電子がこのように「液体」として振る舞う状態(ディラック流体)の粘性、つまり液体の「流れやすさ」についても調べました。

粘性が高いと液体はネバネバし、低いと水のようにサラサラ流れますが、電子たちも同様です。

結果として、グラフェン内の電子流体は極めて小さな粘性を示し、理論的に考えられる粘性の最小限界(ホログラフィック限界)に非常に近いことが判明しました。

このホログラフィック限界は、もともと宇宙のブラックホールの物理から導かれた流体の粘性の下限値であり、グラフェンの電子流体はその約4倍というごく僅かな差まで迫っていたのです。

つまり、私たちの手の届く実験室の中で、宇宙物理学のような極端な現象がリアルに再現されていたわけです。

こうした成果は、グラフェンのような身近な物質を究極まで純粋にすると、なぜ宇宙のブラックホールに迫るほどの極限状態の電子の世界が現れるのか、という新たな問いを私たちに投げかけています。

これは決して偶然ではなく、物理学がまだ知らない深い仕組みや新しい法則が背後に隠れている可能性を示唆しているのかもしれません。

電子の液体はどこまで応用可能?

今回の研究によってグラフェンは「電子のほぼ完全流体を実現し得る格好の実験舞台」であることが示されました。

電気伝導と熱伝導が逆走するほど分離し、それぞれが普遍値によって支配される様子は、物質の振る舞いが私たちの常識を超えた条件下でいかに変幻自在になり得るかを物語っています。

グラフェンの電子たちはまるで量子の世界の水のように振る舞い、その粘度は下限に近いものです。

あえて言うなら、電子版の水飴が一瞬にしてサラサラの水に変わるような奇妙さかもしれません。

この発見により、長年未解明だった量子臨界点での電気伝導の限界値が実験的に収束を示したことで、従来は別々に考えられていた電気の流れと熱の流れを一体的に理解できる可能性が開けました。

グラフェンが見せたディラック流体という特殊な状態は、高エネルギー物理や宇宙物理の現象(例えばブラックホールの熱力学や量子もつれのエントロピーなど)を実験室で調べる新たな手段になるかもしれないと研究者たちは述べています。

また、このような低粘性電子流体を利用すれば、ごく微弱な電気信号や磁場を増幅・検出する量子センサーへの応用も期待できるでしょう。

物質の性質が通常と逆に進むような極限で何が起こるのか――それを解明することは、科学の既成概念を覆すだけでなく、「法則」とは何かという科学哲学的な問いさえ投げかけます。

電気と熱の関係という基本的性質が条件次第で正反対に振る舞う事実は、私たちの知る物理法則が絶対的なものではなく、極限状態ではむしろ逆転現象の中に新たな秩序=普遍性が潜んでいる可能性を示唆しているのです。

このグラフェンの研究成果は、物質世界の奥深くに潜む不思議と美しさを垣間見せてくれます。

元論文

Universality in quantum critical flow of charge and heat in ultraclean graphene

https://doi.org/10.1038/s41567-025-02972-z

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部