――10 mほどの水深に素潜りで潜り、時には妊娠末期まで漁を続ける――。

そんな“超人”ぶりで知られる韓国・済州島の海女さんに、遺伝子レベルでの進化の足跡がある可能性が、アメリカのユタ大学(U of U)で行われた研究によって示されました。

妊娠期の血圧上昇リスクを抑える特定の遺伝子変異が数百~千年スケールで増えてきた結果、本来やや高めになりがちな島民の「下の血圧」を平均10 mmHgほど和らげ、妊娠中に潜水を続ける母体と胎児を守ってきたと考えられています。

一方で、心拍を瞬時に落とす“省エネモード”は、遺伝的なものではなく長年の鍛錬によって身に付けた能力だといいます。

海女さんの進化は人類に何を教えてくれるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年5月2日に『Cell Reports』にて発表されました。

目次

- 素潜り文化が生んだ人類の海適応進化

- 海女さんの秘密をDNA解析!

- 妊婦が潜ったから人類は進化した?

素潜り文化が生んだ人類の海適応進化

韓国・済州島の海女さんは、女性だけで構成される伝統的な素潜り漁師集団です。

海女さんたちは平均年齢70歳前後になっても、一年中集団で海にもぐり、アワビやウニ、海藻などを採取します。

典型的な潜水は水深10m以内・時間30秒ほどですが、1日4~5時間ものあいだ繰り返し海にもぐる過酷な作業です。

かつてこの漁は島の経済を支えましたが、若い女性が継がなくなり、今の海女さんが最後の世代になるとも言われています。

高齢者がこうした厳しい水作業に従事しているだけでなく、妊娠中でも潜水を続ける人がいる点が特に注目されています。

現地を調査した研究者によれば、「80歳を超える女性が船が完全に止まる前に海へ飛び込む姿を見て、本当に驚いた」とのことです。

こうした極限的な生活から、海女さんには特別な生理的適応があるのではと考えられてきました。

その適応が訓練によるものか、あるいは遺伝的変異によるものなのかを探ることが本研究の大きな目的でした。

高地適応の例としては、チベットやアンデスの高地民族が低酸素に順応し、北欧やアジア北部の先住民が寒冷地に適応したことが知られています。

水中への適応では、インドネシアの海洋民バジャウ族が大きな脾臓を持つ遺伝的変異を示した研究(2018年発表)が有名です。

バジャウの女性たちも妊娠中に素潜り漁を行うため、こうした生活習慣が強力な進化圧として働く可能性が議論されています。

研究チームは、同様に素潜り漁の伝統を持つ済州島の海女さんにも類似した進化が起きているのではないかと着目しました。

海女さんの秘密をDNA解析!

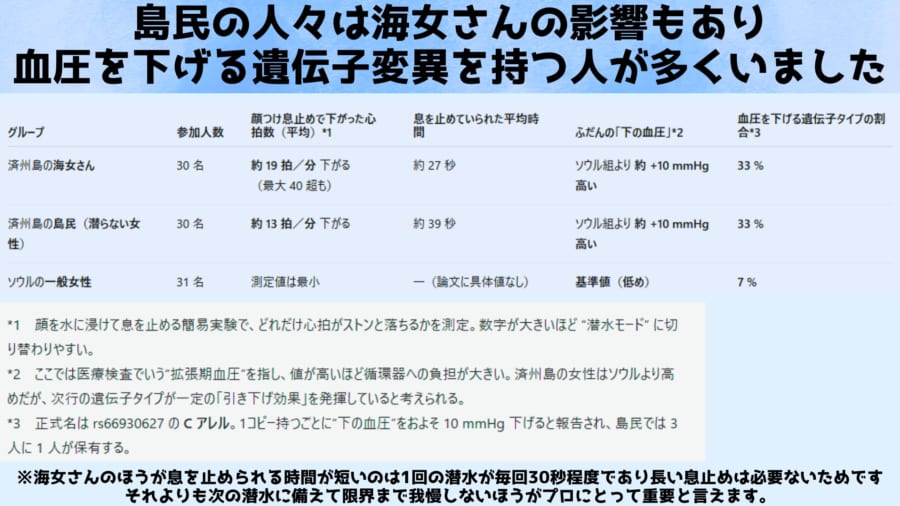

本研究では、済州島で漁を行う海女さん30名と、同じ済州島出身だが潜水をしない女性30名、さらに本土(ソウル)出身の女性31名を被験者として比較しました。

被験者はいずれも平均65歳前後で年齢を揃えています。

まず彼女たちの安静時と潜水時の生理指標を測定するため、「疑似潜水実験」を行いました。

具体的には、水を張った容器に顔を浸けて息を止めてもらい(いわゆる潜水反射の誘発実験)、心拍数と血圧の変化を記録しました。

この方法は安全に人間の潜水時の生理反応を再現する標準手法です。

実験の結果、全員で心拍数の低下(徐脈)という潜水反射が確認されましたが、その低下幅は海女さんが突出して大きいことが判明しました。

一般の訓練を受けていない人(済州島の非海女さん)の心拍数は、疑似潜水の間に平均約12.6拍/分低下しましたが、海女さんでは平均18.8拍/分も低下しました。

中には、わずか15秒間の潜水で心拍が40拍/分以上も急減した海女さんもいました。

一方、拡張期血圧に関しては、ソウル出身の参加者に比べて済州島出身者(海女さん・非海女さんとも)が平均してやや高めの傾向を示していました。

しかし遺伝子解析では、拡張期血圧の上昇をある程度抑えるとみられる特定の遺伝子変異を済州島側が高頻度で保有していることも分かりました。

特に注目されたのは二つの遺伝的変異です。

一つは低血圧に関連するとされる変異で、染色体8上に位置するDNA配列(Cアレル)の頻度が、本土では7%しかないのに済州島では33%に達していました。

この変異を持つ人は拡張期血圧が一対立遺伝あたり約10mmHg低くなる可能性があるとされています。

(※最大2個コピー持てるため、全く持っていない島民に比べて最大20mmHほど下の血圧が低下すると考えられます)

研究チームは「妊娠中に潜水する女性にとって高血圧症は大きなリスクとなるため、この遺伝子変異が自然選択で有利に働いたのではないか」と指摘しています。

実際、息こらえによる血圧上昇は妊娠中のリスク要因にもなり得るため、海女さんたちが代々安全に出産できた背景にはこうした遺伝的特性が関与したのかもしれません。

研究者の一人は「こうした特性は誰もが持っているわけではありません。彼女たちの身体は、いわば特殊な“パワー”を持っているのです」とコメントしています。

もう一つの注目変異は寒冷耐性に関連するもので、寒さによる痛みの感受性に関与するとされ、冷たい水に長時間潜るうえで有利に働いた可能性があります。

この遺伝子は以前から「冷水耐性」に関わると報告されており、海女さんでは選択の痕跡が見られました。

興味深いことに、済州島の海女さんたちは冬の厳寒期でも漁を続け、「風速警報が出ない限り潜る」と話すほどの強靭さを誇ります。

ただし本研究では個々の耐寒テストは実施しておらず、どの程度寒冷順応に寄与しているかは今後の研究課題です。

以上の解析の結果、済州島全体と本土集団の間には明確な遺伝的差異が認められ、潜水時の血圧調整や寒冷耐性にかかわる有利な変異が島内全体に蓄積している可能性が示唆されました。

これは、海女という職業が社会的にも重要だった環境下で、有利な変異を持つ女性が積極的に海に潜り、結果的にそうした遺伝的特徴が島の多くの住民にも広がったと考えられるからです。

(※有利な遺伝子を持っていてもその人物が海女さんになるかどうかはわかりません。しかし有利な変異を持つ海女さんが妊娠中も安全に仕事ができて子孫を多く残しやすくなるならば、結果的に島全体に有利な遺伝子が拡散していったと考えられます。島内部で遺伝子差異が小さくても、本土との間に大きな差があるのはそのためです)

研究チームはこのような遺伝的適応が比較的最近の数千年以内に起きた可能性を指摘しており、モデル解析では約1200年前から近年にかけて血圧関連の遺伝子に強い選択圧がかかったと推定されました。

ちょうどその時期は、済州島に海女文化が根付き始めたとされる歴史と重なる点も興味深いといえます。

つまり1200年という生物史的に極めて短い期間であっても、人類は水中に適応した状態に進化可能なわけです。

妊婦が潜ったから人類は進化した?

以上の成果は、済州島の海女さんが長年にわたる訓練によって卓越した潜水生理を身につけただけでなく、何世代にもわたる自然選択の影響によって一部遺伝的にも適応が進んでいる可能性を示すものです。

特に妊娠中に潜水するという特殊な慣習が、進化的淘汰圧となりうる点は非常に注目されます。

もし妊婦が繰り返し息を止めて潜ることで高血圧症や低体温症を引き起こしやすいのであれば、生存と出産に有利な遺伝的変異が子孫へ伝わりやすかったとも考えられます。

実際、済州島は脳卒中による死亡率が韓国でも低い部類にあるという報告があり、拡張期血圧の上昇を抑える変異が島民全体の健康に寄与している可能性が指摘されています。

本研究は、伝統的な潜水漁を生業とする集団の重要性を改めて示しました。

海女さんたちの身体に刻まれた“進化の足跡”を調べることで、人類の生理適応の仕組みについて新たな発見が得られるかもしれません。

実際、今回特定された血圧コントロールに関わる遺伝変異の研究は、高血圧症や妊娠高血圧(子癇前症)といった疾患の予防・治療に役立つ可能性があります。

一方で、長年にわたり培われてきた済州島の海女文化は消滅の危機に瀕しています。

その伝統を未来に伝えていくことは文化的に意義深いだけでなく、科学的にも貴重な「生きた人類進化の資料」を守ることにつながるでしょう。

海女さんたちが体現する人間の適応力には、まだ私たちの知らない秘密が数多く残されているのではないでしょうか。

元論文

Genetic and training adaptations in the Haenyeo divers of Jeju, Korea

https://doi.org/10.1016/j.celrep.2025.115577

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部