イギリスのノッティンガム大学(University of Nottingham)を中心とする研究によって、歯の表面に塗るだけでエナメル質(歯の表面の硬い層)を再生させる新しいタンパク質ジェルが開発されました。

再生したエナメル質は硬さや耐久性といった機械特性が約9割前後まで回復し、日常生活における歯磨き・咀嚼・酸への耐性試験でも安定性が確認されました。

通常、エナメル質は一度失われると自然には戻らず、エナメル質を失った歯は虫歯に脆弱になります。

しかしエナメル質を常に完璧に再生・維持されれば、理論上は虫歯はほぼゼロに近づくでしょう。

果たして、このジェルによって「虫歯で歯を削る治療」は過去のものになるのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年11月4日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- なぜ歯のエナメル質再生は難しかったのか?

- 「唾液を活用する」エナメル再生ジェルの仕組み

- エナメル再生ジェルの可能性と限界

なぜ歯のエナメル質再生は難しかったのか?

「虫歯で失った歯が元に戻ったらいいのに」──とは誰もが思うことでしょう。

虫歯治療のために歯を削られたり抜かれたりするのは誰にとってもつらいものです。

しかし、それは歯の表面を守るエナメル質が一度失われると二度と元には戻らないからに他なりません。

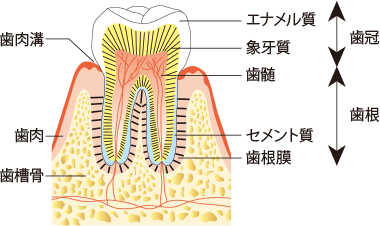

歯のエナメル質はまさに歯を覆う鎧(よろい)のように硬く頑丈な組織ですが、血管も細胞も含まないため骨のように自力で再生することができないのです。

このエナメル質が損なわれると様々な問題が生じます。

例えばエナメル質が酸で溶け出すと内部の象牙質が露出し、冷たい物がしみる知覚過敏の原因になります。

またエナメル質が薄くなると虫歯が進行しやすくなり、放置すると歯に穴が空いてしまいます。

実際、エナメル質の劣化や虫歯による歯の問題は世界人口の約半数が抱える非常に身近な課題で、一度進行すれば最終的には歯の喪失や感染症リスクにもつながりかねません。

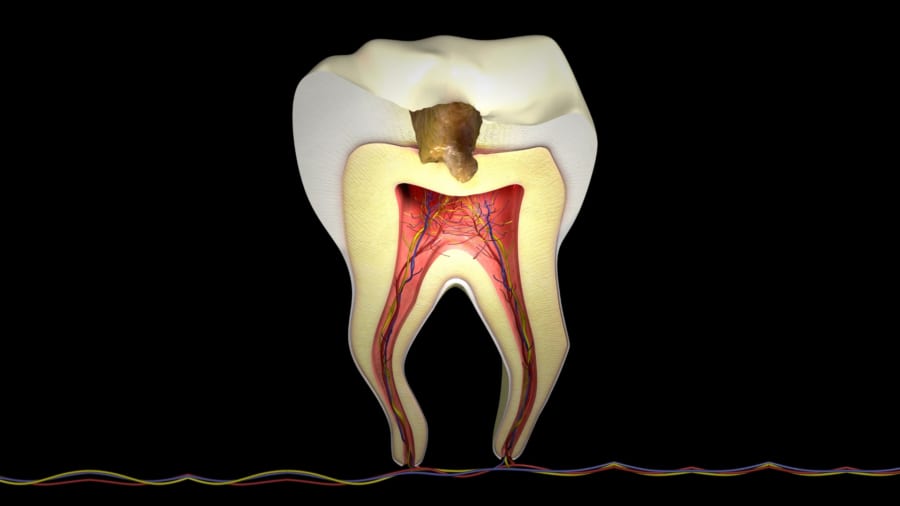

一方で、虫歯は口の中の細菌が食べ物に含まれる糖分を分解して酸を出し、その酸がエナメル質を溶かすことで始まります。

つまり、虫歯のスタート地点は常にエナメル質が酸で溶けて崩壊することです。

もし常にエナメル質を速やかに再生できるなら、酸でエナメル質が溶けるよりも早く、あるいは同じ速度で修復が起きることになり、歯に穴が開く前にその穴が埋まるわけで理論上、虫歯はほぼ防ぐことが可能になるはずです。

ところが先にも述べたようにエナメル質は自然には再生しないため、「削って詰める」以外に有効な治療法がなく、フッ素塗布など現在の対策も表面を一時的に補強する応急的な方法にとどまっています。

そのためエナメル質を人工的によみがえらせることは、科学者たちにとって長年の夢でした。

ただその夢の実現には大きな困難がありました。

では、成長期にはどのようにエナメル質が作られていたのでしょうか?

ポイントはエナメル質を並べるための「足場」にあります。

成長期に新たな歯が作られるとき、エナメル質形成タンパク質(アメロゲニン)が足場になり、そこにカルシウムやリン酸が引き寄せられてエナメル質の結晶がびっしりと密集した硬い層が出来上がります。この足場があるおかげで、エナメル質の結晶はきれいに一方向に並び、硬くて丈夫な構造になるのです。

しかし成長期が終わるとアメロゲニンは酵素によって段階的に分解され、足場がなくなるためエナメル質は損傷しても新たな結晶を形成できません。つまり「陶器の職人」がいなくなった状態です。

そこで研究者たちは発想を逆転させました。「それなら人工的にエナメル質の足場を作ってやればいい!」──失われた職人の代わりに、新たなタンパク質の足場を歯に供給すれば、もう一度エナメル質の結晶を成長させられるかもしれないと考えたのです。

本当に足場を用意するだけでエナメル質の再生はできるのでしょうか?

「唾液を活用する」エナメル再生ジェルの仕組み

エナメル質の再生を求めて研究者たちはまず、エナメル質形成の仕組みを模倣した画期的なタンパク質ジェルを開発しました。

このジェルは一見すると歯医者さんで使うフッ素塗布剤のようですが、中身は全く新しいものです。

ジェル自体はフッ素を含まず、代わりにエナメル質を育てるタンパク質(アメロゲニン)の働きを模倣する分子でできています。

歯の表面に塗るとすぐに薄い被膜状に広がり、細かな傷や穴を埋めるように歯質に浸み込みます。

この薄い被膜こそが人工の「足場」です。

しかし足場だけでは、エナメル質の材料となるミネラル(カルシウムやリン酸)がなければ結晶は成長できません。

そこで新しいタンパク質ジェルには、唾液に含まれるカルシウムイオンやリン酸イオンを自然に引き寄せるしくみが組み込まれました。

タンパク質ジェルの準備が整うと、次に研究者たちは本物の歯を使った実験を行いました。

ヒトの歯のサンプルを用い、表面のエナメル質を人工的に一部溶かしたうえで標準的な清掃と酸処理ののちにジェルを塗布し、人工唾液に浸して経過を観察しました。

すると、わずか10日〜2週間程度で失われていた部分に新しいエナメル質の結晶が成長しました。

再生したエナメル質の結晶は下地のエナメル質と同じ方向に並び、一体化するように結合していました。

これは、ジェルが作る足場が下地の結晶と同じ並び(結晶の方向)を再現したためです。

そのおかげで再生部分も含めて歯の表面が滑らかに埋まり、見た目にも機能的にも健康なエナメル質が蘇ったといえます。

左の画像は酸でエナメル質が溶けて、結晶がボロボロになった状態ですが、右の画像では2週間のジェル処置後にエナメル質の結晶が林のように垂直方向へ整然と伸びているのがわかります。こ

うして結晶がきれいに並んで埋まったことで、エナメル質の強度と構造がほぼ元通りに回復したのです。

では、その再生エナメル質の性能(硬さや耐久性)は本物といえるのでしょうか?

研究チームは再生後の歯にさまざまな試験を行いました。

歯磨き・咀嚼(そしゃく)・酸への曝露など、日常生活とほぼ同じ条件の摩耗試験を実施したところ、再生したエナメル質はまるで健康な天然エナメル質と同じように安定していました。

さらに硬さや摩擦係数、耐摩耗性の測定でも、処置前にスカスカだった歯が処置後には主要な指標で健常歯に近い値(約9割前後)を示しました。

つまり見た目だけでなく、物理的な強度まで天然のエナメル質に迫る水準まで回復したのです。

さらにこのジェルの優れた点は、一様に薄くコーティングするだけで作用するため、歯科医院での応用もしやすいことです。

実験では、歯科で行うフッ素塗布とほぼ同じ要領で歯に塗り、3〜4分ほど待つだけで被膜が形成されました。

特殊な機械や外科的処置も不要で、患者にとっても塗るだけの簡単な処置になり得ます。

エナメル再生ジェルの可能性と限界

今回の研究成果は、歯科医療に大きな転換点をもたらす可能性があります。

エナメル質が再生できるなら、初期の虫歯はジェルを塗るだけで自然に“傷が治る”ように治療できるかもしれません。

従来は削って詰めるしかなかった部分が、自前のエナメル質で埋まれば、痛みも少なく歯の本来の強さを取り戻せるわけです。

これは患者にとって夢のような改善であり、将来的には歯科医療の常識を覆す有望な一歩となるでしょう。

例えば、子どもからお年寄りまで、虫歯で歯を失うリスクを大幅に減らし、歯の寿命を延ばすことが期待されます。

予防的にエナメル質を強化する用途など、常にエナメル質を維持できれば、虫歯はずっとエナメル質を突破できず、理論上その下の歯は無傷のままでいられます。

もっとも、解決すべき課題も残されています。

再生できるエナメル質の層は現在のところ約10マイクロメートル(0.01ミリメートル)程度とごく薄く、再生できる厚みに限界があります。

しかし大きな虫歯でエナメル質が深く欠けてしまった場合には、完全に元通りにするのは難しいでしょう。

道路工事に例えるならば下地は無事で表面だけ削れているなら、薄く新しいアスファルトを敷けば(エナメル質再生で)OKですが、道路の骨組みまで崩れていたら、掘り起こして作り直す(=削る治療)が必要となってしまうでしょう。

(※もっともこの問題も、先に述べたように、そうなってしまう前にエナメル質維持ができていれば問題ないはずです。)

また、この研究は体外での実験であり、実際の口の中でも同じ効果が得られるかどうかは、今後の臨床試験(人での検証)で確かめる必要があります。

それでも今回の成果は、従来法では不可能だったエナメル質の部分的な再生を示し、長年の壁を突破した重要な結果といえます。

研究チームはすでに、この技術の実用化に向けた準備を始めています。

開発メンバーらはスタートアップ企業と協力し、2026年を目標にこの技術を使った歯科製品の実用化を目指しています。

もし開発が順調に進み商品化されれば、エナメル質再生ジェルは石鹸と同じくらい私たちにとって必須の品となるでしょう。

元論文

Biomimetic supramolecular protein matrix restores structure and properties of human dental enamel

https://doi.org/10.1038/s41467-025-64982-y

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部