そっと触れられただけなのに、鋭くはっきりと感じることもあれば、逆に同じ刺激がほとんど気にならないこともあります。

このムラのある感覚は決して気のせいではなく、脳内にある仕組みによって生じる現象だとする研究結果が発表されました。

スイス・ジュネーブ大学の研究チームは、脳の視床と呼ばれる部位が単に感覚信号を中継するだけでなく、まるで「感度を調節するダイヤル」のように働いていることを明らかにしました。

私たちが感じる感覚の強さは、単なる注意力や心理的な状態によって変化しているわけではなく、実は脳の「視床」という部位が、まるで感覚の強さを調節するダイヤルのように働き、皮質のニューロンの感受性を細かく調整していることが明らかになったのです。

その結果、必要なときだけ感覚を敏感モードに切り替え、不要な情報は鈍感モードでスルーできるという、人間の巧みな感覚調節が実現していました。

今回の発見は、自閉症スペクトラム障害の感覚異常や意識状態の調整メカニズムの理解にも重要なヒントを与えるものです。

しかし視床がどのようにして「特定のニューロンだけ」を選んで感覚調節を行っているのか、その詳細な仕組みとは一体どのようなものなのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月1日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- 感覚の『揺らぎ』はなぜ起こる?脳科学が迫った長年の謎

- 脳の中にあった感覚の『ボリューム調整つまみ』

- 視床と感覚調整の謎が解けた!自閉症や意識の理解にも光

感覚の『揺らぎ』はなぜ起こる?脳科学が迫った長年の謎

私たちは普段の生活の中で、さまざまな感覚に無意識のうちに包まれています。

たとえば静かな夜に横になっていると、時計の「カチ、カチ」という小さな音がやけに気になって眠れないことがあるでしょう。

しかし同じ時計でも、日中の賑やかなカフェではまったく気にも留めないはずです。

また何かに夢中になっているときには、肩に触れられたことすら気づかないこともあるでしょう。

その一方で、緊張している場面では、誰かにそっと肩を叩かれただけで飛び上がるほど驚いてしまった経験はないでしょうか。

このように、まったく同じ刺激であっても、そのときの状況や心理状態によって、鮮明に感じたり、あるいはほとんど気にならないくらい曖昧に感じたりといった変化が生じることは、誰もが日常的に体験しています。

しかし、こうした「感覚の揺らぎ」がなぜ生じるのかという問いに対して、これまでの科学は注意力や精神的な集中、周囲の環境要因といった心理的・環境的な説明に留まっていました。

つまり、「脳の内部状態が感覚の強さを左右する」という仮説が主流だったのです。

一方で、感覚を伝える仕組みそのものについては、既に基本的な流れがよく知られています。

私たちが何かに触れると、皮膚にある感覚の受容器が刺激を電気信号に変換し、その信号は神経を通じて脳へと伝えられます。

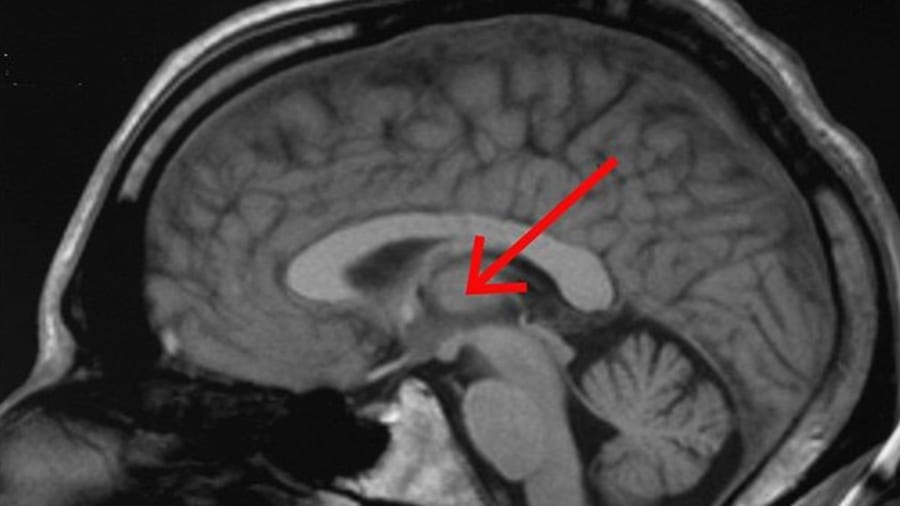

脳内に入った感覚情報は、まず「視床」という中継地点に送られ、その後、大脳皮質の体性感覚野という部位で初めて意識される「感覚」として知覚されます。

視床はしばしば、感覚情報を皮質へ送る前の重要な「中継駅」にたとえられ、これまではどちらかといえば受け取った信号をそのまま次に伝える、いわば受動的な役割が強調されてきました。

ところが近年の研究により、この視床と大脳皮質のやり取りは単純な「情報のやりとり」以上の意味を持つ可能性が示されつつあります。

従来の研究では、感覚信号は「外界からの刺激を視床経由で大脳皮質が受け取る」という一方向的な流れで考えられてきましたが、最新の神経科学の知見によると、この回路にはもっと複雑な役割分担があるようです。

たとえば、私たちが何かを触ったり見たりするとき、感覚の信号は視床から皮質へと伝えられます。

しかし同時に、皮質からも視床へ向けて「この刺激にもっと注意すべきかどうか」を知らせる信号が送り返されます。

この「注意信号」によって視床側のニューロンの活動が微妙に調節され、まさに今感じている感覚の「優先度」や「鮮明さ」を高めたり弱めたりする仕組みが存在すると考えられています。

さらに、このフィードバックループは感覚が生まれる瞬間の「文脈」を決める上でも重要な役割を果たしています。

たとえば薄暗い中で足元に何かが触れた場合、それが「風で揺れる草なのか、小動物なのか」といった解釈の違いによって私たちは異なる反応を取ります。

このようなとき、皮質から視床へ送り返されるフィードバック信号は、それまでの経験や現在の状況といった文脈情報を反映し、刺激の感じ方を微妙に調整しています。

これは単に刺激を「感じる」だけではなく、「意味づけをして感じる」という複雑な処理を可能にしているのです。

このように、視床–皮質間の双方向的な情報交換は、単なる情報の往復ではなく、感じ方の細やかな調節と文脈に応じた柔軟な対応を支える神経基盤として重要視されています。

そのため、近年ではこのフィードバック回路が注意や予測、さらには学習や記憶といった認知的なプロセスにも深く関係している可能性が指摘され、研究者たちの注目がますます高まっているのです。

そしてこの疑問に挑んだのが、スイスのジュネーブ大学で神経科学を研究するホルトマート教授率いる研究チームでした。

彼らは視床が単なる中継駅以上の役割を果たし、積極的に感覚の感じ方を変えているのではないかという大胆な仮説を立てました。

すなわち、視床は皮質に対し「感覚を強く感じなさい」とか「弱く感じなさい」といった司令を送り、皮質の感覚ニューロンの感度を微妙に調節する役割を持つ、いわば脳内の「感覚調整ダイヤル」のような働きをしている可能性があるのです。

では具体的に、視床はどのようにして皮質の感覚ニューロンの感度を調節しているのでしょうか?

脳の中にあった感覚の『ボリューム調整つまみ』

では、視床は一体どのような方法で、皮質の感覚ニューロンの感度を調整しているのでしょうか。

論文で述べられている仕組みはかなり複雑なために、ざっくり解説版とじっくり解説版を作りました。

内容をサッと読みたい人はざっくり解説だけ読んで次ページに飛んでください。

ざっくり解説版

では、視床はどのようにして皮質のニューロンの感覚の強さを調節しているのでしょうか。

この疑問に答えるため、研究者たちはマウスを使って、視床と大脳皮質が感覚情報をどのようにやり取りしているのかを調べる実験を行いました。

マウスを用いたのは、人間の皮膚感覚に似た仕組みがマウスの「ヒゲの感覚」にも存在するからです。

研究チームはまず、視床から皮質へとつながる神経を、光を使って自由にオン・オフできる特別な方法で刺激しました。

そして、その刺激が皮質の中のニューロンにどのような影響を与えるかを詳しく観察しました。

その結果わかったのは、視床が皮質のニューロンに信号を送るとき、単純にニューロンを興奮させるのではなく、ニューロンが「刺激を感じやすくなる状態」に切り替わっていたということでした。

つまり、視床がニューロンに向かって、「次にくる感覚をしっかり感じ取りなさい」と伝えるような仕組みがあったのです。

この仕組みが働くと、ニューロンは普段よりも感覚刺激に敏感になります。

興味深いことに、この特別な仕組みはすべてのニューロンに起こるわけではなく、特定の種類のニューロンで主に起こっていることもわかりました。

視床は、このように特定のニューロンに対してだけ「感覚の感度を高める司令」を送り、それ以外のニューロンにはあまり働きかけないような選択を行っていました。

つまり、視床は皮質のニューロンに対して、「感覚を強く感じなさい」「弱く感じなさい」といった司令を送り、感覚の感じ方を微妙に調節する、いわば脳内の「感覚調整ダイヤル」のような役割を持っているのです。

じっくり解説版

人間にとっての皮膚感覚にあたるのは、マウスでは主に「ヒゲ」の感覚です。

マウスのヒゲは周囲の環境を調べるための大切な感覚器官であり、そのヒゲに触れた刺激は脳の「体性感覚野」という領域で処理されます。

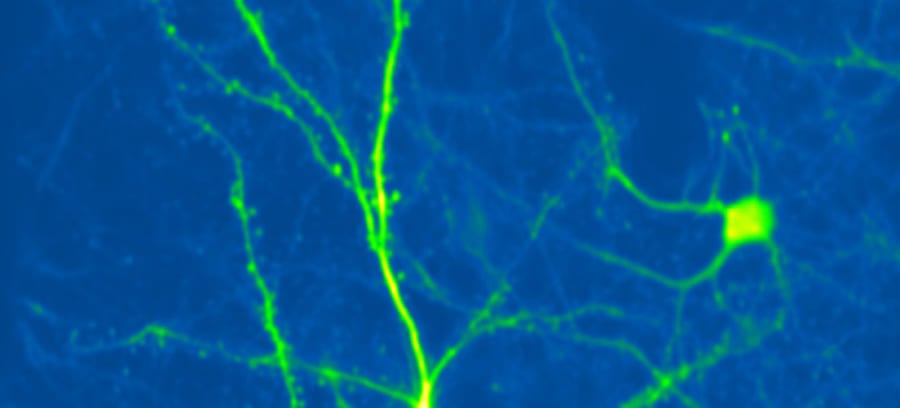

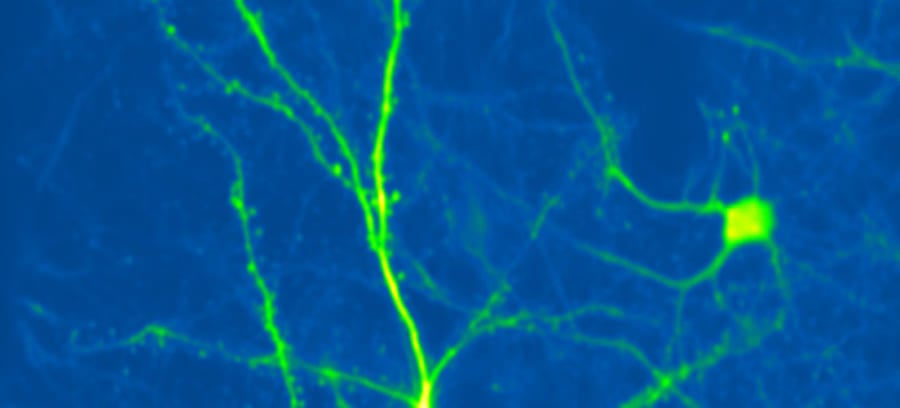

この体性感覚野にいる「ピラミッド型ニューロン」という特別な神経細胞が、感覚情報を意識的に感じるための重要な役割を担っています。

ピラミッド型ニューロンは名前の通り、細胞がピラミッドのような形をしており、特徴的な2種類の枝を持っています。

細胞の上部からは「樹状突起」と呼ばれる長い枝が上に伸びていて、下部には「基底樹状突起」と呼ばれる短い枝が複数広がっています。

同じニューロンの中でも、上部の枝と下部の枝では、受け取る情報の種類や役割が違うことが知られています。

上部の枝(頂上樹状突起)は、遠くからやってくる広い範囲の情報を受け取るアンテナのような役割を持ちます。

一方、下部の枝(基底樹状突起)は近くの細かい情報を処理する役割を担っています。

つまり、一つのニューロンが受け取る情報が枝ごとに異なっているため、どの枝にどのような情報が届くかによって、そのニューロン全体の活動の仕方が変化するのです。

研究者たちが特に注目したのは、ニューロンの上側に伸びている頂上部の樹状突起でした。

なぜなら、この部分には視床の中でも特に「高次視床(POm)」と呼ばれる領域からの神経が多く繋がっていることが分かっていたからです。

これに対し、「一次視床(VPM)」という別の領域からの神経は、主にニューロンの下側にある基底樹状突起に繋がっています。

つまり、視床からの神経には、細胞を直接興奮させる一次経路と、細胞の感度を調整する高次経路という2種類の経路があるのです。

研究者たちは、この高次視床(POm)からの信号が、感覚の感じ方を調整するための「鍵」になっているのではないかと考えました。

この仮説が正しいかどうかを確かめるために、研究チームは特殊な方法を使って、実際に脳の中で起きていることを詳しく調べました。

まず、POmから伸びる神経細胞を人工的に活性化させるために、特殊なタンパク質(オプシン)を視床の神経に入れました。

このタンパク質は、光を当てると神経を自由にオン・オフできるスイッチのような役割を果たします。

そして、この神経を光で刺激しながら、ピラミッド型ニューロンの頂上部分の枝に流れる電気信号を、非常に細かく計測しました。

さらに、ニューロンがどのような受容体を通じて信号を受け取っているのかを確かめるために、薬を使ってさまざまな受容体の働きを一つずつ抑え、反応を観察しました。

また、こうした脳切片の実験だけでは本当に生きた脳でも同じことが起きているのか分からないため、生きたままのマウスの脳内を特殊なレーザー顕微鏡で観察する実験も行いました。

この方法では、マウスのヒゲを触ると、脳の中でニューロンがどのように反応しているかをリアルタイムで詳しく調べることができました。

こうして複数の実験から得られた結果をまとめると、POmからの信号は、直接ニューロンを活性化させるのではなく、「細胞が活性化しやすいような状態をつくる」働きを持っていることが明らかになったのです。

具体的には、POmから放出されるグルタミン酸という神経伝達物質が、通常の神経細胞のスイッチではなく、「mGluR1受容体」と呼ばれる特殊な受容体に結合していました。

一般的にグルタミン酸は細胞を即座に興奮させる受容体(AMPAやNMDA受容体)と結びついて作用しますが、このmGluR1受容体はそれらとは違って、ゆっくりと細胞の感度を調節するという特殊な役割を持っていました。

このmGluR1受容体が働くと、細胞膜にある「2孔性カリウム漏洩チャネル」という穴が閉じてしまうことが分かりました。

普段、このカリウムチャネルは細胞内のイオンを外に逃がすことで、細胞が興奮しすぎないように抑える役割をしています。

ところが、このチャネルが閉じられると、イオンが外に出られなくなり、細胞の中にエネルギーが溜まって、次の刺激がきたときに非常に興奮しやすい状態になるのです。

研究チームは、この特殊な現象を「樹状突起の長持続性脱分極(DSDP)」と名付けました。

つまりPOmは、このDSDPという特別な仕組みを使って、ニューロンの感覚に対する反応を一気に高めるのです。

また、この興味深い現象は、すべてのピラミッド型ニューロンで同じように起こるわけではなく、特に「BT細胞」と呼ばれるタイプのニューロンでよく起きることがわかりました。

逆に「ST細胞」と呼ばれる別のタイプのニューロンではほとんど起きませんでした。

しかも、この細胞のタイプによって、視床のどの経路から主に信号を受け取るかが違うことも判明しました。

こうして視床は、まるで「選ばれた細胞」に対してのみ特別な信号を送り、感覚を調整しているようなのです。

それにしても、なぜ視床(POm)はこのようにニューロンのタイプを細かく選んで信号を送る仕組みを持っているのでしょうか?

視床と感覚調整の謎が解けた!自閉症や意識の理解にも光

今回の研究によって、私たちの感覚が鋭敏になったり鈍感になったりと一定でないのは、脳内に存在する「感覚調整ダイヤル」のような仕組みが働いているからである可能性が示されました。

これまでの脳科学では、皮膚や目、耳などから受け取った感覚情報がそのまま脳に送られ、それを皮質が受け取って意識的な「感覚」になるという単純な考え方が一般的でした。

つまり脳の「視床」と呼ばれる部分は、あくまでも情報を次の皮質に中継するための受動的な「中継駅」でしかないと考えられてきたのです。

しかし今回の研究により、視床は単なる中継役ではなく、情報の通り道に「調整用のスイッチ」を備え、皮質ニューロンの反応の仕方を能動的に調整していることが明らかになりました。

この調整スイッチの働きによって、同じ刺激であってもある時には強くはっきりと感じられ、ある時にはほとんど感じられないほど弱くなるという、私たちの感覚の不思議な「揺らぎ」が生み出されていたのです。

これまで心理的な要素や注意力などが、この揺らぎを引き起こしていると説明されてきましたが、実はそれらは表面的な要因であり、根本的には視床と皮質の双方向的なフィードバック回路が感覚を細かく調整しているという、生物学的な理由が明らかになったのです。

特に面白いのは、視床から皮質へと送られるこのフィードバック信号が、ニューロンの細胞膜に存在する特別な受容体(mGluR1受容体)を介して、細胞の興奮性を大きく変えるという発見です。

通常、ニューロンが活性化するためには「AMPA受容体」や「NMDA受容体」といった、素早く反応して即座に細胞を興奮させる仕組みが中心的な役割を果たしています。

ところが視床(POm)からの信号はこれらの速効性の受容体ではなく、ゆっくり作用する代謝型グルタミン酸受容体(mGluR1)という特殊な受容体を介して、ニューロンの感度をゆっくりと、しかし劇的に高める作用を持つことがわかったのです。

具体的には、このmGluR1受容体の活性化によって「2孔性カリウム漏洩チャネル(K2Pチャネル)」という普段は開いている小さな穴が閉じられ、細胞が刺激を受けた時に普段よりも強く反応しやすくなることが判明しました。

この発見は、なぜ私たちが眠っている間やリラックスしているときには感覚が鈍くなり、逆に注意を払っている時や緊張している時には感覚が鋭敏になるのかという日常的な現象にも、生物学的な理由を与えてくれます。

すなわち、睡眠中や休息中には視床からのこのフィードバックが弱まり、「感覚のダイヤル」が低感度の設定に切り替わっている可能性があり、逆に注意力が高まっている場面では、このダイヤルが高感度モードに調整されるのです。

また、この仕組みは自閉症スペクトラム症(ASD)などの感覚処理に問題を抱える疾患の理解にも新たな光を当てています。

自閉症の人の中には、日常生活の中で普通の人が気にも留めないような刺激に非常に敏感に反応したり、逆に他の人がすぐに気づく刺激をなかなか認識できなかったりすることがあります。

この感覚の調節不全は、今回発見された視床と皮質の間のフィードバック回路の働きに何らかの問題が生じているためである可能性が高まりました。

この仕組みをさらに詳しく解明し制御することができれば、将来的にはASDのような感覚処理の問題を抱える人々のための、新しい治療法の開発にもつながるかもしれません。

さらに興味深いことに、この視床と皮質の間の調節システムは、意識の仕組みとも関係している可能性があります。

近年、一部の全身麻酔薬がまさに今回研究で注目された「2孔性カリウム漏洩チャネル」を開くことで、ニューロンの興奮性を極端に下げ、意識を失わせる働きがあることが示唆されています。

つまり、この感覚調整ダイヤルが「オフ」になることで、私たちの意識そのものが失われる可能性があるのです。

これは単に感覚の調節だけではなく、私たちがなぜ目覚めていて意識があるのかという根本的な疑問への重要な手がかりとなるでしょう。

私たちは日々さまざまな感覚に囲まれて暮らしていますが、脳はそれらの感覚をただ受け取るだけではなく、常に脳内の「調整ダイヤル」を回しながら柔軟に感覚を作り替えているのです。

今回の研究により、このような脳の巧妙な仕組みの一端が明らかになりましたが、視床がなぜ特定のニューロンだけを選び分け、特別な受容体を介して感覚を調整する仕組みを進化させたのかについては、まだ多くの謎が残されています。

今後の研究でこの謎が解き明かされれば、私たちが感じている現実そのものの秘密にも迫れるかもしれません。

参考文献

The brain shapes what we feel in real time

https://www.unige.ch/medias/en/2025/le-cerveau-ajuste-nos-perceptions-en-temps-reel

元論文

Thalamocortical feedback selectively controls pyramidal neuron excitability

https://doi.org/10.1038/s41467-025-60835-w

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部