遣唐使は古代日本が唐に派遣した使節であり、その中には多くの留学生も伴っていました。

果たして唐への留学生は留学先でどのような暮らしを送っていたのでしょうか?

この記事では唐への留学生が留学先でどのようなことを学び、どのようなところで学んだのかについて紹介していきます。

なおこの研究は、専修大学社会知性開発研究センター東アジア世界史研究センター年報4巻p.89-105に詳細が書かれています。

目次

- ほぼ漂流同然で唐に向かう一行、マンツーマンで学問を身に着ける留学生

- 時代が進むにつれて長期留学は減っていった

ほぼ漂流同然で唐に向かう一行、マンツーマンで学問を身に着ける留学生

遣唐使は日本が唐の先進的な政治制度や文化、並びに仏教などについて学ぶために、使節を派遣した制度です。

遣唐使が派遣されるペースは時代によって異なりますが、大体10年に一度のペースで派遣されていました。

遣唐使に選ばれる条件として頭のよさや顔の良さがあり、才貌両全の貴族や僧侶が遣唐使船に乗り込むことになりました。

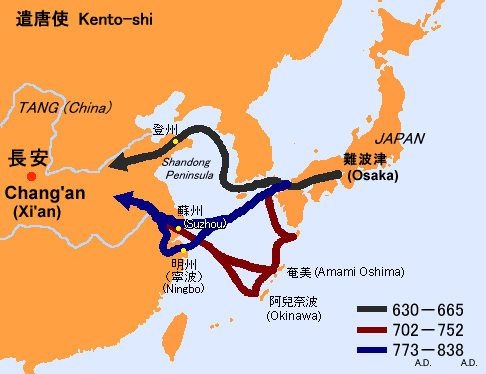

遣唐使は当初は朝鮮半島の海岸沿いを船で進んで唐を目指すルートを取っていましたが、朝鮮半島の情勢が悪化したことにより東シナ海を直接横断するルートを取るようになったのです。

しかし当時の航海技術が未熟であったことから、唐の特定の港に入港することはまずできませんでした。

そのため遣唐使の一行は唐のどこかの港に流れ着いた後、まずはその港がある地方の役人のもとに赴いて、正式な使者であることを確認してもらう必要があったのです。

確認が済んだ後は長安に赴き、皇帝に挨拶しました。その後使節のリーダーらは帰路に着きましたが、同行した留学生(るがくしょう)はそのまま唐に残り、勉学に励んだのです。

それでは留学生はどのような場所で勉強していたのでしょうか?

当時の唐には太学(たいがく)をはじめとする高等教育機関があり、そこで様々な学問が教えられていました。

しかしこれらの教育機関に入学する為には高い語学力や学力が要求されており、また唐の学校の入学資格が14歳から19歳までであったことから、太学に入学して学ぶことは一般的ではなかったとされています。

なお太学に入学して学んだ留学生としては阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)がおり、彼はのちに唐王朝に仕えました。

留学生の留学先として一般的であったのが唐の学者の下に個人的に師事するというものであり、仲麻呂の留学同期の吉備真備(きびのまきび)は学者の門人として天文学や兵学などを学びました。

しかし個人的な師事や独学で学問を身に着けることにはやはり限界があり、留学生の多くは苦学したと言われています。

なお僧侶の留学生の場合は唐の寺院に入って仏教について学んだり、さらなる修行を行ったりしていました。

またいうまでもなく唐では中国語が使われており、当時は翻訳機などという便利なものがなかったこともあって、何はともあれ留学生たちはまずは中国語を習得することが必要でした。

しかし中には中国語の習得に苦戦する人物もおり、例えば最澄(さいちょう)は弟子に通訳を務めてもらうことで何とか留学を続けていました。

また最澄と共に唐に留学した橘逸勢(たちばなのはやなり)は中国語の習得に悪戦苦闘しており、最終的に語学が出来なくても何とかなる琴や書道を中心に学びました。

時代が進むにつれて長期留学は減っていった

遣唐使は、最初からすべての唐の文化をそっくりそのまま移入したわけではありませんでした。

というのも遣唐使は先述したように10年に1度のペースで行われており、日本に伝わった唐文化には、時代や地域の限定があったのです。

実際、日本は唐の文化をすべて無条件に受け入れたわけではありません。

たとえば、道教はほとんど受け入れられず、書物に関しても、選択的に輸入されたものでした。

もちろん留学生が習得する学問も当人たちの選択した学者のもとで習得したこともあり、日本に伝わってきたのはごく一部でした。

また遣唐使の時代が進むにつれて、留学生たちも、唐に長く滞在する必要性を感じなくなっていきました。

たとえば奈良時代初期の716年に唐に渡った仲麻呂と真備の場合、真備は18年間唐に滞在し、仲麻呂に至ってはついに日本の土を踏むことなく唐で生涯を終えることとなりました。

それに対して平安時代初期の804年に唐に渡った空海と逸勢の場合は長期間唐に滞在することを予定していたものの、2人とも806年に帰国しています。

特に空海に至っては「唐での滞在はもはや無駄だ」とまで述べており、唐にて修行をすることよりも日本で成果を披露することを急いだのです。

また彼らとともに唐に渡った最澄は最初から短期滞在を予定しており、8カ月という短い期間で慌ただしく天台宗を学びました。

このように、唐文化の移入は徐々に「必要なものだけを得る」という選択的な姿勢に変わり、長期の留学は減少していきました。

その結果、日本は唐文化を包括的に吸収するのではなく、必要に応じて取り入れ、国内での伝習システムを構築していくことに成功したのです。

こうして、唐文化の移入は次第に完了し、日本は自らの文化を形成する道を歩み始めたのです。

遣唐使という一大事業が示したのは、単なる文化の受け入れではなく、日本がどのように外来文化と向き合い、選択し、独自のものへと昇華させていったかという物語であったことが伺えます。

参考文献

専修大学学術機関リポジトリ:SI-Box

https://senshu-u.repo.nii.ac.jp/records/8601

ライター

華盛頓: 華盛頓(はなもりとみ)です。大学では経済史や経済地理学、政治経済学などについて学んできました。本サイトでは歴史系を中心に執筆していきます。趣味は旅行全般で、神社仏閣から景勝地、博物館などを中心に観光するのが好きです。

編集者

華盛頓: 華盛頓(はなもりとみ)です。大学では経済史や経済地理学、政治経済学などについて学んできました。本サイトでは歴史系を中心に執筆していきます。趣味は旅行全般で、神社仏閣から景勝地、博物館などを中心に観光するのが好きです。