デンマークのデンマーク工科大学(DTU)とフランスのグルノーブル・アルプ大学(UGA)を中心とした国際研究によって、南アメリカから南大西洋にかけて存在する地球磁場の弱い領域が過去11年間で急拡大してきたことが観測されました。

地球磁場は人工衛星を守るシールドとしても機能しており、磁場の弱点部分の拡大は人工衛星の機能停止リスクを高くする可能性があります。

かつてオゾンホールの拡大が世界を揺るがす事件となっていましたが、地球磁場の弱点拡大はどんな要因によるものなのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月18日に『Physics of the Earth and Planetary Interiors』にて発表されました。

目次

- オゾンホールの次は「磁場ホール」?

- 地球磁場に広がる「穴」、衛星を守れるのか?

オゾンホールの次は「磁場ホール」?

私たちの日常生活は、見えない技術によって支えられています。

夜空を見上げると、実際には見えなくても、そこには通信や気象観測、GPS(位置情報サービス)などで活躍する無数の人工衛星が地球を取り巻いています。

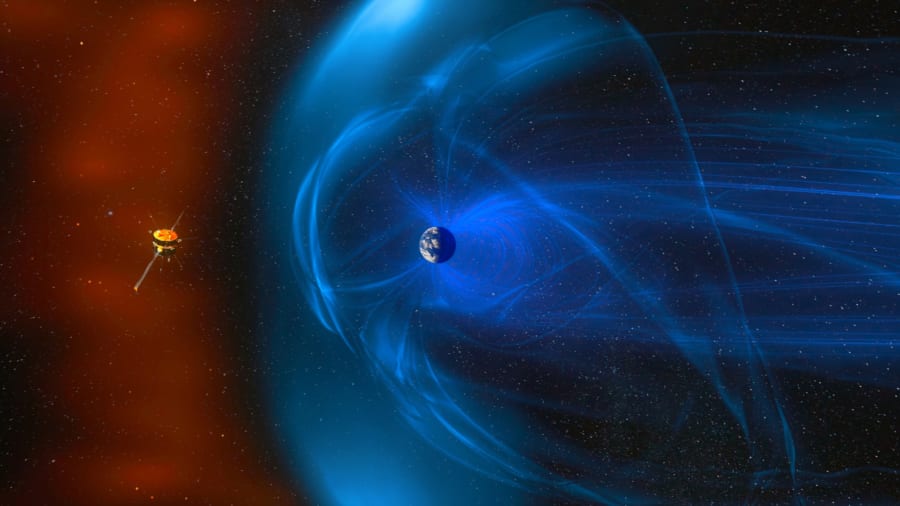

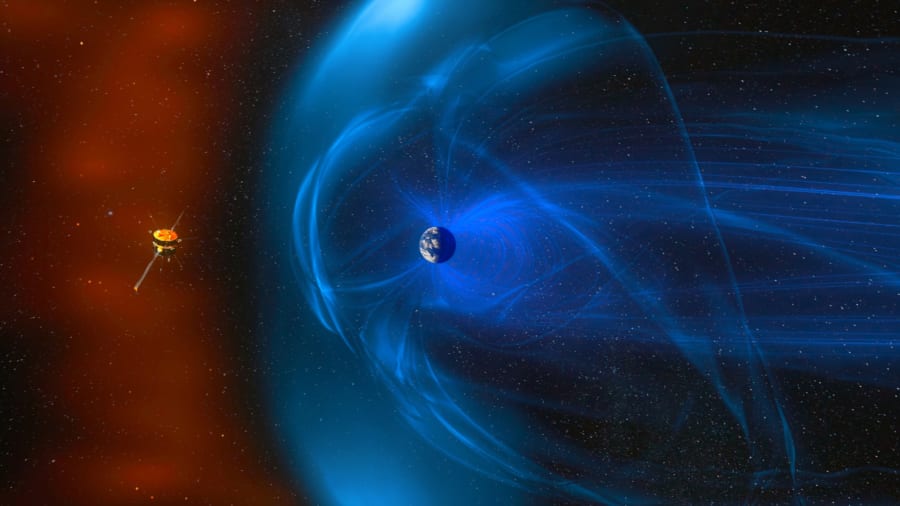

これらの衛星が宇宙という極めて過酷な環境の中でも正常に働き続けられる理由の一つは、地球を包む磁場がまるで透明な盾のように私たちの惑星を守っているからです。

ところが、この地球を守る磁場の「盾」は、すべての場所で均一というわけではありません。

実は、地域によって磁場の強弱にかなりのムラがあります。

一般に、北極や南極に近い地域では磁場が強くなり、赤道付近では相対的に弱くなる傾向があります。

そうした地球磁場の中でも、特に弱くなっている場所が存在します。

南米から大西洋を経てアフリカの南西付近にかけて広がる領域で、この部分は「南大西洋異常(SAA)」と呼ばれています。

これはあたかも盾に空いた「大きな穴」のようなもので、この領域を通る人工衛星にとってはまさに危険地帯です。

実際にこのSAA領域を通る衛星では、コンピューターの誤作動や通信が一時的に途絶えるブラックアウト、さらに電子回路が破損するリスクが増えることが知られています。

また、宇宙飛行士が宇宙空間で活動をする際にも、SAAを通過すると普段よりも多くの放射線を浴びる危険性があると報告されています。

こうした危険性は以前からよく知られていたもので、宇宙開発においてSAAは昔から「困った存在」として認識されてきました。

しかしそもそもなぜ、この場所に限って磁場が極端に弱くなってしまったのはよくわかっていませんでした。

そこで今回、研究チームがこの問題に再び本格的に挑むことになりました。

もしも地球を守る磁気バリアの「薄い部分」の正体や原因が明らかになれば、衛星の安全管理や宇宙開発をさらに安全に進めるための重要な手がかりになるはずです。

地球の磁場の弱い領域・南大西洋異常は、いったいどのようにして生まれ、なぜここまで広がってしまったのでしょうか?

オゾンホールのように人間の活動が原因だったのでしょうか?

地球磁場に広がる「穴」、衛星を守れるのか?

「南大西洋異常(SAA)」という“地球の盾のほころび”に、いったい何が起きているのでしょうか。

その答えをつかむため、研究チームはまず「磁場そのものを長期的に正確に測る」という、きわめてシンプルでありながら難しい挑戦に踏み込みました。

磁場は、地球の内部にある溶けた金属のゆっくりした流れによって生まれています。

その流れは一定ではなく、まるで巨大な鍋の中で対流がゆっくり模様を変えていくように姿を変え続けています。

この“地球内部のゆらぎ”を外側から読み取ることが今回の研究の目的です。

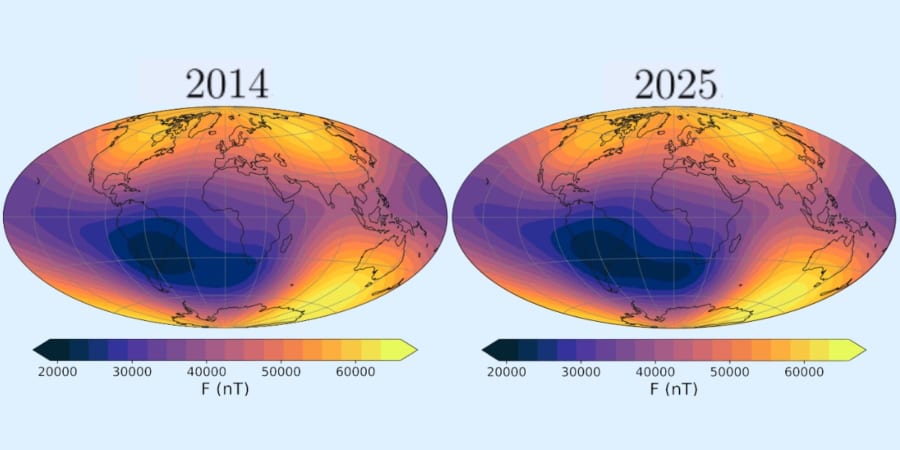

そこで研究者たちはESAのSwarm衛星が2014年から2025年までに集めた11年分のデータを丹念に比較し、地球磁場がどのように動いてきたのかを可視化しました。

すると、まずはっきりと浮かび上がったのが南大西洋異常(SAA)の変化でした。

SAAの中でも特に弱い領域――磁場強度が26,000ナノテスラを下回る“薄い部分”――は、地球表面の約0.91%にあたる規模で広がっていたことがわかりました。

これはヨーロッパ大陸のほぼ半分に匹敵します。

さらに磁場の“底”の深さ、つまり最も弱い地点の磁場は22,430 nT → 22,094 nT(−336 nT)と確実に弱まっていました。

−336 nTという数字は一見小さく見えますが、地球磁場の変動としては無視できない変化です。

このような弱点が広がると、宇宙からの高エネルギー粒子が地球の周回軌道にまで届きやすくなります。

そのため衛星の誤作動のリスクが相対的に増える可能性があります。

その他の地球磁場の変化

これは先に述べた「地球の磁場にはムラがある」という話の、より深い続きにあたります。北極圏には本来、強い磁場が集まる“磁気の山脈”のような地域があります。ところがこの山脈、長年少しずつ形を変えていることが知られていました。今回の研究はその変化を具体的な数字で示したものです。カナダ上空に広がる強磁場域は、地球表面の0.65%分縮小し、最大磁場強度は58,832 nT → 58,031 nT(−801 nT)に落ち込みました。一方、シベリア上空の強磁場域は0.42%拡大し、最大磁場は61,359 nT → 61,619 nT(+260 nT)へと上昇しています。つまり地球の北側では、カナダの“磁気の山”が少しずつ痩せ、シベリア側の山が少しずつ大きくなっている、というゆっくりした“地形の移動”が起きているのです。そしてこの変化は、近年ニュースにもなってきた北磁極の移動とも方向性が一致しています。北磁極がカナダ側からシベリア側へ向かって移動している現象は、この“磁場の山脈のシフト”と整合するものです。

地球の磁場が変化していることがデータからはっきり示されたところで、次に気になるのは「なぜこんな変化が起きているのか?」という原因の部分です。

その答えは、地球のずっと奥深く、「核(コア)」と呼ばれる場所にありました。

地球の内部は、中心から順に「内核」「外核」「マントル」「地殻」という層に分かれています。

磁場を生み出しているのは、その中の外核という液体の金属が流れている部分です。

そして外核とその外側のマントルとの境界(核–マントル境界:CMB)は、まさに磁場がつくられる現場のようなもの。

研究者たちは、この境界で起きている現象に注目しました。

地球の磁場の元となる「磁力線」は、通常は北極側から外へ伸びて南極側へ戻るという一定の方向を持っています。

ところが、地球内部の特定の場所では磁力線が通常とは逆向き、つまり地球の内側に引き込まれるような“異常”が発生することがあります。

これが「逆フラックス斑(ぎゃくふらっくすはん)」と呼ばれるもので、まるで地球の磁場に生じた「引き込み穴」のようなものです。

今回の研究によって、この逆フラックス斑が南大西洋の下の深い場所で大きく動いていることが明らかになりました。

アフリカ南西の下にある逆フラックス斑の一部は西の方向へ移動し、同時に大西洋中央付近では別の斑点が東方向に動いて、互いに近づいている様子が確認されました。

このような地球内部での変化が表面のSAAの拡大や磁場の弱体化に関係していると考えられます。

また、今回の研究によって南大西洋異常の拡大が実は1970年代からずっと続いてきた「長期的な現象」であり、1970年代に地球表面の約2.7%だった弱磁場域が、2020年代には7%を超えるまで拡大していることが示されました。

つまり、現在私たちが見ている磁場の変化は、突発的なものではなく「地球の内部で長期的にじわじわと進んでいる動きの一部」であることが示されています。

今回の研究が示した磁場の変化は、ただ学術的に興味深いだけではありません。

地球深部の動きによって磁場の弱い領域が広がることで、人工衛星にとってのリスクが高まり、私たちの日常生活を支える通信やGPSなどの衛星システムの安定性にも関わってきます。

そのため、今後さらに長期的かつ精密な観測を続けていく必要があるでしょう。

元論文

Core field changes from eleven years of Swarm satellite observations

https://doi.org/10.1016/j.pepi.2025.107447

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部