周りに友達が多い人は、仲間でもない人のリアクションや意見は特に気に留めない印象があります。

しかし、意外なことに調査してみると、人との繋がりが多い人ほど、知り合いでもない少数の否定的な態度を無視できない傾向があるらしいのです。

この一見不思議な傾向について報告したのは、アメリカ・南カリフォルニア大学(University of Southern California)のエリサ・C・ベック(Elisa C. Baek)氏らの研究チームです。

彼らによると、小規模な村の中で調査を行った結果、友人の多い人ほど知らない人の否定的な反応に強く脳が反応していると報告しています。

なぜそのようなことが起きるのでしょうか?

この研究の詳細は、2025年6月30日付で科学雑誌『Social Cognitive and Affective Neuroscience』に掲載されています。

目次

- 脳は「嫌われている」というサインをどう受け取るのか?

- 人気者ほど知らない誰かの一言が、無視できない理由

脳は「嫌われている」というサインをどう受け取るのか?

もし自分がたくさんの友だちやフォロワーに囲まれていたとしたら、誰か知らない人からの批判なんて、あまり気にならないと思うかもしれません。

しかし実際は、人気のある配信者やインフルエンサーが、明らかにファンでもないアカウントからの辛辣なコメントに反応してしまい、感情的な反論をする出来事が珍しくありません。

普通に考えれば、圧倒的に多くのポジティブな支持の声に囲まれているのだから、わざわざ“知らない誰かの一言”を相手にする必要はないように思えます。

なのに多数のファンの声が、たった1つのアンチコメントにかき消されてしまうのはなぜなのでしょう?

こうした現象に関連すると思われる興味深い報告をしているのが、南カリフォルニア大学の研究チームです。

彼らは韓国の人口およそ1000人規模の村落に暮らす住民を対象にある調査を行いました。

この村は、人々が日常的に顔を合わせ、誰と誰が仲が良いのかが自然と周囲に伝わるような、密接なコミュニティです。

研究チームはまず、韓国の農村に暮らす人々を対象に、誰が誰とよく交流しているかを調査しました。

その際に用いられたのが「アウトディグリー中心性(outdegree centrality)」という指標です。

これは、他人から「相談相手」や「重要な関係者」として名前を挙げられた回数をもとに、その人がどれだけ多くの人とつながりを持っているかを示す数値で、村のなかで「頼られている度合い」を客観的に表すことができます。

そしてこの社会的つながりの広さが、見知らぬ他人からの「拒絶的サイン」に対して、脳がどう反応するかを調べるために、研究チームは2つの脳画像実験を実施しました。

最初の実験では、「Cyberball」と呼ばれるバーチャルなボール投げゲームを用いました。

参加者は、ゲームの前半では他のプレイヤー(実際にはコンピューター)と順番にボールを投げ合いますが、途中から他の2人だけでボールを回し、参加者を無視するという意図的な仲間はずれの状況が生じます。

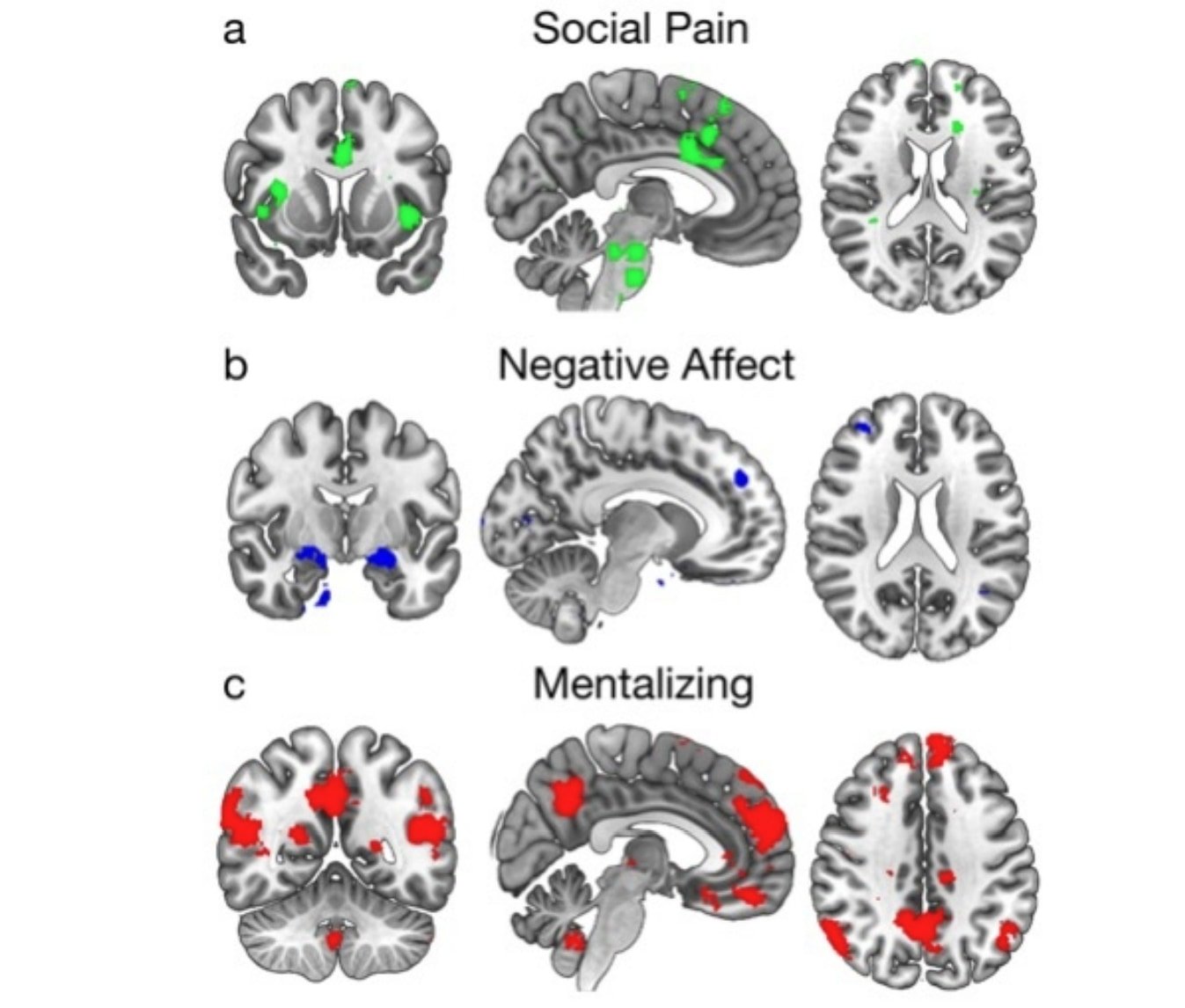

このときの脳活動をfMRIで測定したところ、村で多くのつながりを持つ人ほど、仲間外れにされたときに、島皮質(身体感覚や感情のモニタリングに関与)と前帯状皮質(社会的苦痛や不安に関連)が強く反応していることが確認されました。

2つ目の実験では、「見知らぬ他人からの否定的な表情」に対する脳の反応が調べられました。

ここでは、参加者に「見たこともない他人の怒り・嫌悪などのネガティブな表情」の映像を見せ、その際の脳活動をfMRIで測定しました。

この結果、他人から信頼されている人気者の参加者ほど、見知らぬ他人の否定的な表情に対して、島皮質と前帯状皮質が強く反応することがわかったのです。

つまり、「つながりの多い人ほど、初対面の他人からのわずかな否定的なサインに、脳が過敏に反応する傾向」が示されたのです。

この結果は、有名人がSNS上で「フォロワーでもない人からの否定コメント」に心を乱されている現象と重なる部分があります。

しかし、なぜ他人の態度がそんなに気になってしまうのでしょうか?

人気者ほど知らない誰かの一言が、無視できない理由

2つの実験は「仲間外れ」と、まったく接点のない見知らぬ他人の「否定的な表情」というまるで異なる状況に対して、同じ2つの脳領域が反応していました。

これは脳が、異なる2つの状況を“同じ種類の危機”として扱っている可能性を示しています。

特にこの2つの領域の、前帯状皮質(anterior cingulate cortex)は、本来、身体的な痛みに対して「つらい」「耐えがたい」と感じる情動的な反応を司る脳領域であり、島皮質(insula)は、体の内側の状態(心拍の変化や不安、吐き気など)を感知し、「不安だ」などの感情と結びつける役割を担っています。

つまり、これらの脳領域が活動するということは、「社会的な排除」や「否定的な評価」は、単に「心が痛む」というだけでなく、実際に身体を傷つけられたかのような危機感のある感覚であることを意味しています。

人気者ほど、仲間外れにされたときのショックが大きいというのはなんとなくイメージしやすい問題です。

そのため、人気者にとって知らない誰かの否定的な態度は、「人気者なはずの自分が仲間外れにされた」というのと同等のショックとして脳内で処理されている可能性があるのです。

SNSなどの有名人が、ファンでもない通りすがりのアカウントから出た否定的なコメントを無視できない理由もここに起因している可能性があります。

ではこの共通の反応はなぜ起こるのでしょうか?

それは、人間の脳が進化の過程で「社会的なつながりの断絶」を非常に深刻なリスクとして扱うように設計されてきたからだと考えられます。

狩猟採集時代のように小さな集団で暮らしていた時代、人と人とのつながりは生存に直結する重要な要素でした。そのため、どんなにささいな“拒絶のサイン”でも、それを敏感に察知して早期に対応することが、長期的に見れば生き残りに有利だったのです。

こうした仕組みが、現代の私たちの脳にもそのまま残っており、「あからさまな仲間はずれ」や「よそよそしい人の視線」「自分に否定的な意見」に対しても、同じ様に適用されている可能性が考えられます。

特にこの研究が注目するのは、「社会的につながりの多い人」ほどその反応が強かった、という点です。

友人や知人、支持者の多い人は、つながりを維持し、多くの人と良好な関係を保つことが、ある意味で「自分の立場や価値の証明」として機能しています。そのため、その関係性が傷つく兆候には、より大きな危機感を覚えるのです。

つまり人気者は、「みんなとうまくやっている状態」が自分の“社会的基盤”になっている分、それを脅かす要素には、脳が過敏に反応してしまうと考えられます。

今回の2つの実験が示しているのは、「社会的排除に対する脳の反応は、状況の明確さや相手の重要性に関わらず、自動的に起きてしまう」という人間の根本的な認知バイアスです。

ここには合理性は伴っていません。それは、まさに人間の脳が何万年もかけて身につけてきた“生存本能”の一部なのです。

本来、仲間や支持者が多いのであれば、少数の関わりが薄い人からの否定的なコメントは無視して構わないもののはずです。ネット上で人と交流するときには、こうした人間の性質を理解して、理性的に判断するよう心がけたほうが良いでしょう。

元論文

Having more friends is associated with greater sensitization to social exclusion: Neural and behavioral evidence

https://doi.org/10.1093/scan/nsaf067

ライター

相川 葵: 工学出身のライター。歴史やSF作品と絡めた科学の話が好き。イメージしやすい科学の解説をしていくことを目指す。

編集者

ナゾロジー 編集部