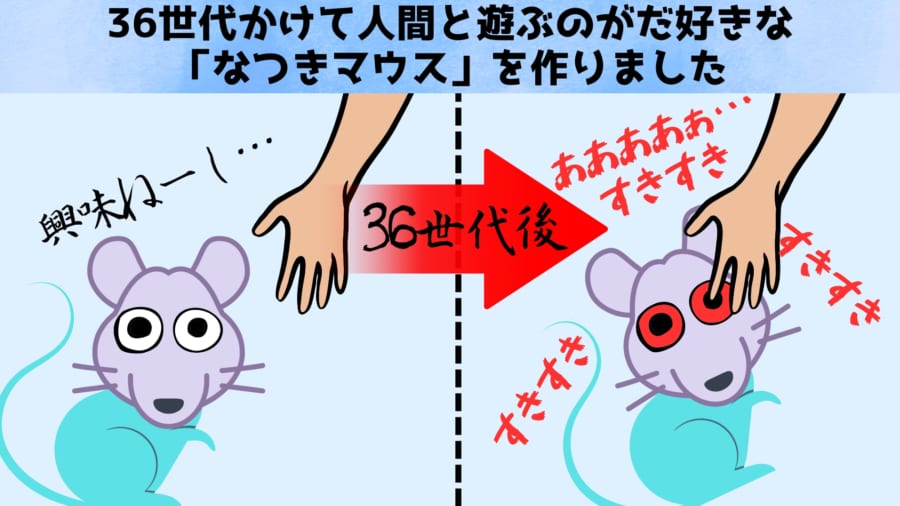

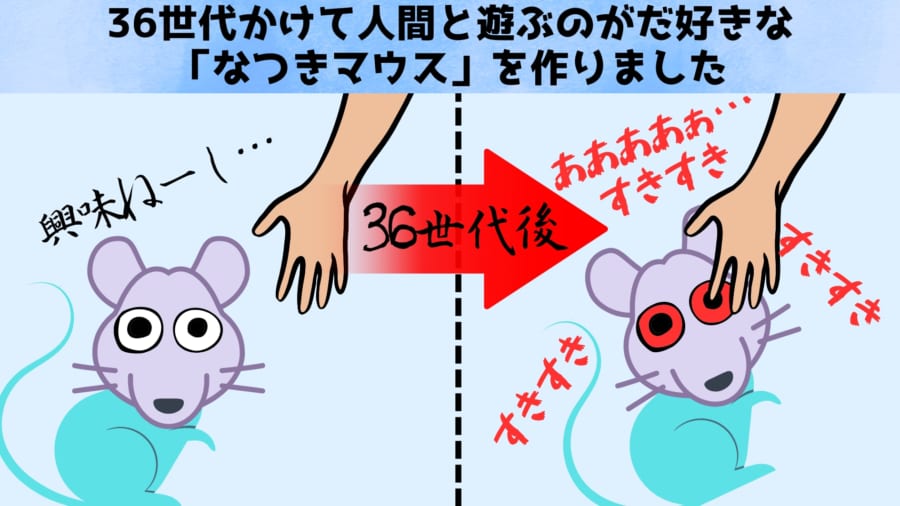

ドイツのマインツ大学医学部(UCM)と日本の北海道大学、そして国立遺伝学研究所(NIG)で行われた最新の研究により、「人になつくマウス」を36代にかけて選んで育てた結果、人間に対して塩対応と考えられていたマウスが人間とじゃれ合うようになったことが明らかになりました。

研究ではマウスたちがマウスたちは遊んでいる間、人間の耳には聞こえない高い音(超音波)で「笑い声」ともいえるような鳴き声を上げていることも明らかになりました。

しかもこの声はマウス同士の遊びではみられず、人間と遊ぶ時だけに発せられる特殊なものでした。

犬は人間をじっと見るのに、犬相手では同じように見つめないという、種によって行動を使い分ける事例も知られていますが、マウスでも人間だけに見せる一面が芽生えたのかもしれません。

いったいどんな変異が「なつきマウス」を生み出したのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年9月30日に『Behavioural Brain Research』にて発表されました。

目次

- 「人間大好き」キツネでできたんだからマウスでもできるハズ

- 36世代かけて「人と遊ぶマウス」を育てた科学者たち

- 「なつき遺伝子」は家畜化のコアなのか?

「人間大好き」キツネでできたんだからマウスでもできるハズ

ペットとしておなじみの犬や猫は、人間と一緒に遊ぶことを日常的に楽しみます。

ボールを投げれば犬が飛びつき、猫じゃらしを振れば猫が走ってきます。

ところが、道ばたでネズミが人間を相手に追いかけっこをする場面なんて、見たことがありませんよね。

同じネズミの仲間でも、ラット(ドブネズミ)はちょっと変わっていて、研究者が体をくすぐると「笑う」ことが知られています。

もちろん、ラットの声は人には聞こえない高い周波数ですが、専用のマイクで録音すると超音波で「キューキュー」と鳴いているのが分かります。

一方、ラットに似ているマウスの方は、同じようにくすぐっても反応がほとんどないというのが長年の普通の見方でした。

人の手が近づくと、固まるか逃げ出すかばかりで、遊び心とは縁がなかったわけです。

このラットとマウスの違いは、どこから来るのでしょうか?

じつは、その秘密のカギを握っているのが「家畜化」という現象です。

家畜化とは、本来は人間を怖がる野生動物が、長い時間をかけて人間の近くで暮らしやすく変化していくことです。

人間に慣れると、動物はおとなしくなり、かわいい仕草を見せるようになったりします。

例えば犬はオオカミが祖先ですが、人間の近くで暮らすうちに、オオカミには見られない「しっぽを振る」「人と遊ぶ」といった性質を持つようになりました。

特に有名な研究に「ロシアのキツネ実験」があります。

この実験では、野生のキツネの中から人間を怖がらない個体だけを選び、何世代も掛け合わせました。

すると、驚いたことに、数世代後のキツネたちは犬のように人間の近くに寄ってきたり、遊び始めたりすることが観察されました。

では、マウスの場合はどうでしょうか?

これまでマウスは、人間の役に立つ動物として飼われたことはあまりなく、人間と一緒に遊ぶなんて、誰も考えてこなかったわけです。

そのため、「マウスが人と遊ぶ」なんて話は、長年、現実離れしたおとぎ話のようなものだと思われていました。

しかし、近年、そんな常識に果敢に挑戦した科学者たちがいます。

国立遺伝学研究所の小出ツヨシ氏らの研究チームは、野生に近いマウスを使って面白い実験を始めました。

人間の手を怖がらず、自分から近寄る個体だけを選び続け、12世代で改善が確認され、16世代目でさらに強化され、その後約36世代まで選抜が継続された個体群が作られたのです。

こうして得られた「なつきマウス」という集団を使って、研究者たちは次の問いを立てました:

なつきマウスは、人と遊ぶ性質をも獲得しているのか?

ただ人に懐くだけでなく、本当に人間を相手に楽しんで遊べるようになるのか?

もしマウスがラットのようにくすぐり遊びを覚え、人間と一緒に笑って遊べるようになったら、どんなことが起こるのでしょうか?

この素朴な疑問に、研究者たちは実験で答えようと試みました。

36世代かけて「人と遊ぶマウス」を育てた科学者たち

研究チームは、まず「なつきマウス」が本当に人と“遊ぶ”のかを確かめることにしました。

方法はシンプルです。

36世代をかけて品種改良を受けた「なつきマウス」と「普通のマウス」そして「普通のゴールデンハムスター」を用意します。

そして人の手でくすぐりながら、それぞれの反応を観察したのです。

動きはカメラで撮影し、声は特殊なマイクで記録しました。

この声は人間の耳には聞こえません。周波数が2万ヘルツを超える「超音波」だからです。

結果は驚くほどはっきりしていました。

なつきマウスは、まるで子イヌのように人の手にじゃれつき、背中をくすぐられると20キロヘルツ以上の超音波を何度も出しました。

そして何より特徴的だったのは、彼らがくすぐられたあとに見せた行動でした。マウスたちは、まるで「もう一回!」と言うかのように、研究者の手を追いかけ始めたのです。

データを見ると、なつきマウスがこの“追いかけっこ”に使った時間は全体の約半分。

一方で、普通のマウスはおよそ3割ほどしか追いませんでした。

つまり、なつきマウスは普通のマウスの1.6倍以上も人の手を追いかけるほど遊びに積極的だったのです。

この行動の違いは「単なる好奇心の差」では説明できません。くすぐりに反応して鳴くということは、「快い刺激」として受け止めている証拠です。

ラットがくすぐりを“ごほうび”として感じるように、マウスにも似た感情が働いていると考えられます。

人を怖がらない性質が強くなると、「遊びたい」という行動が自然に表れる。

この点は、社会性を生む脳の仕組みを理解するうえでとても重要です。

さらに、なつきマウスは仲間との関係でも変化を見せました。

オス同士で軽く押し合い、跳ね回り、取っ組み合うようにして遊んでいたのです。

しかもその最中には、人と遊ぶときと同じように超音波の声を出していました。

一方で、普通のマウスではこうしたやりとりがほとんど見られず、交流が少なめでした。

人になれるように選抜したことが、仲間同士の「社交性」までも高めていたのかもしれません。

ではハムスターはどうだったのでしょうか?

ハムスターはもともとペットにもなる動物ですが、人に対してはマウス以上にマイペースです。

実験でくすぐってみても、なつきマウスほど喜んではくれませんでした。

人の手に興味を示す個体もいましたが、その追いかけ行動はごく控えめで、超音波の鳴き声もくすぐりに特に合わせて増えることはなかったといいます。

一方で、ハムスター同士を対面させると状況が一変しました。

オスの若いハムスターのペアは激しく取っ組み合うようにじゃれ合い、時にボクシングのように向かい合って立ち上がり、相手を押し倒すような動きも見せました。

まさに本気の遊びです。当然その間は超音波の鳴き交わしも頻繁で、人といる時にはほとんど見られなかった賑やかな声が飛び交いました。

興味深いことに、ハムスターでも遊び相手が人か仲間かで鳴き声の特徴が異なり、相手を区別して発声パターンを変えている点はマウスと共通していたそうです。

つまり「ハムスターは人には塩対応でも仲間とは思いきり遊ぶ」というように相手に応じて「遊びの声を使い分ける社会的な知性」ハムスターにも備わっていたということになります。

この発見は、動物たちの「感情表現」が想像以上に複雑であることを示しています。

ここまでの結果から見えるのは、マウスが「人と遊べる」動物になり得るという事実です。

人を怖がらない性質を選び続けるだけで、これまで見られなかった“遊び心”が自然に表れました。

言い換えれば、長い時間をかけて人間と関係を築いてきた犬や猫の進化の一端を、マウスで再現できたということです。

しかも、これはたった数十世代(約36世代)の選択交配で起きた変化なのです。

家畜化という進化のプロセスを、まるでタイムラプスのように目の前で観察したかのような研究といえます。

「なつき遺伝子」は家畜化のコアなのか?

今回の研究成果は、人間に懐く性質を強くするだけで、マウスが犬や猫のように人間と遊べる動物になることを支持する初期証拠を示しました。

これはとても大切な一歩です。

なぜなら、こうした「動物が人に懐き、人と遊ぶようになる」仕組みを理解できれば、人間と動物の関係や「家畜化」のメカニズムを詳しく解明できるからです。

家畜化は、ただ動物が人に慣れるだけではありません。

野生動物が人間と一緒に暮らしはじめると、さまざまな新しい行動が現れます。

犬の祖先はオオカミですが、人間に飼われるようになると、オオカミにはない「遊び心」や「人に甘える」という新しい行動が生まれました。

オオカミが人間に懐いていく過程を巻き戻して見ることはできませんが、今回のマウスの実験は、それをモデル的研究ととらえることもできます。

今回の研究で示されたマウスの変化は進化の仕組みを研究する上でも、とても興味深いモデルケースと言えるでしょう。

遺伝子の面でも興味深いデータが報告されています。

過去に同様に人になつく特性を持ったマウスを選抜していったところ、特定の遺伝子領域が活発になることが示されています。

この領域は、具体的にはマウスの第11染色体の2つの特定領域で、が特定され、その領域内に「ATP5G1」や「Sez6」などの遺伝子が存在していること、またそれらの領域が犬の家畜化と関連した遺伝子領域と重なることが報告されています

研究チームはこれをらを積極的従順性領域(ATR)と呼んでいます。

つまりここが変化してしまうと積極的に従順になる領域、つまり「なつき領域」と言えるでしょう。

今回の研究論文でも「マウスが人に懐く性質を生み出す領域は、犬が人に懐くときに重要だった領域と一部重なる可能性がありる」と述べられています。

この発見は、動物が人間との関係を進化させていく共通の仕組みがあるかもしれないという示唆です。

つまり、このマウスは、将来、人間と動物の関係や人間の脳・行動を理解するモデルになり得ます。

たった数十世代で、人に寄り添い遊びを楽しむようになる──これは動物が持つ未知の柔軟性を映すひとつの鏡です。

もし仮に似たような効果を持つ「なつき領域」が爬虫類や鳥類、両生類や魚類などに存在した場合、遺伝子改変によってなつき度を上げることで、養殖業にも恩恵があるでしょう。

(※ATP5G1はミトコンドリアに関連する遺伝子で真核生物で広く類似の遺伝子が存在しており、SEZ6は神経系にかかわる遺伝子として脊椎動物で広く保存されています)

もしかしたら未来の世界では、気性が荒く人間と過ごせないと思われていたさまざまな動物たちも、ペットショップに並んでいるかもしれません。

元論文

Comparative analysis of tickling and conspecific play in tame mice and golden hamsters

https://doi.org/10.1016/j.bbr.2025.115849

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部