世界中で「女性の方が男性より長生きする」という現象が見られますが、それは人間だけに限ったことではありません。

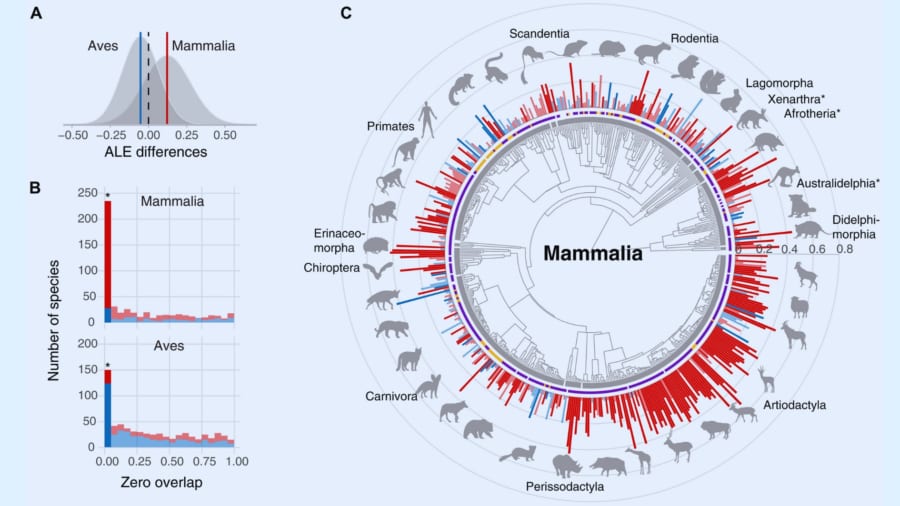

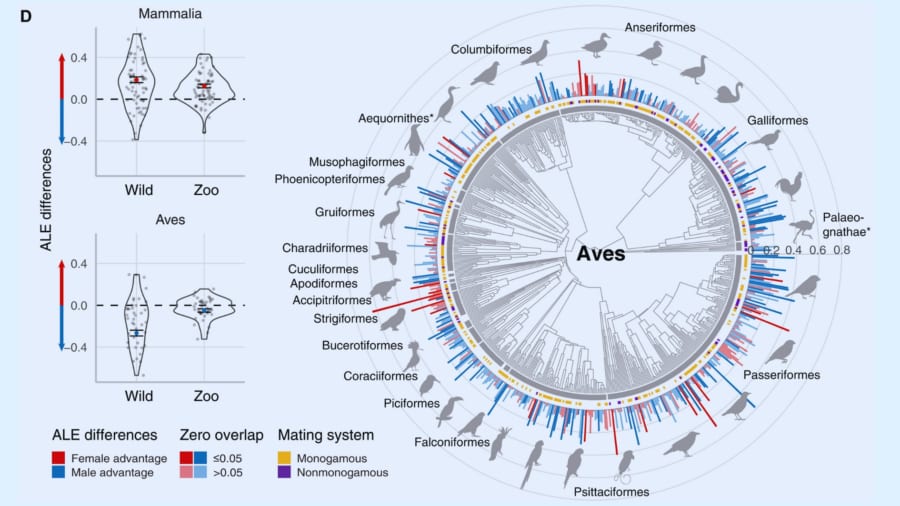

ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所(MPI‑EVA)で行われた研究によって、哺乳類と鳥類あわせて1,176種の寿命データを精密に解析したところ、哺乳類では約72%の種でメスがオスより平均約12%長生きし、鳥類では逆に約68%の種でオスがメスより平均約5%長生きしていることが明らかになりました。

しかもこうした傾向は、単なる環境の違いでは説明できず、性染色体や繁殖戦略、子育ての役割など、進化の歴史が深く関わっている可能性が示唆されています。

人間社会で当たり前のように語られてきた「女性長寿」の背後にある進化の仕組みは、どこまで共通し、どこから違っているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年10月1日に『Science Advances』にて発表されました。

目次

- なぜ性別で寿命が変わる? 進化の背景を探る

- 男女の寿命は鳥では逆転している

- 「女性長寿」の謎を解くカギは動物の進化にあった

なぜ性別で寿命が変わる? 進化の背景を探る

なぜ女性は男性より長生きするのか――皆さんも一度は不思議に思ったことがあるかもしれませんね。

実はこの「女性が長生きする」という現象は、現代の日本だけの話ではありません。

世界中を見渡すと、ほぼすべての国や地域で女性の平均寿命が男性を上回っています。

その差は世界平均でおよそ5.4年にもなり、世界の科学者たちもその理由について長年考え続けています。

さらに興味深いことに、この傾向は人間だけの話ではないことも分かっています。

例えば、多くの哺乳類でもメスがオスより長生きすることが知られています。

しかし、生き物の世界は奥深く、実はどんな生き物も「メスが長生き」と決まっているわけではありません。

例えば、昆虫やヘビなどの爬虫類では、オスがメスよりも長生きする場合があるのです。

つまり、性別による寿命差は、生き物によってまったく逆転することさえある、ということです。

では、一体なぜこんな違いが生まれるのでしょうか?

科学者たちはこれまでいくつかの理由を考えてきました。

一つ目の仮説は、「性染色体」による説明です。

哺乳類の場合、オスはXYという組み合わせの性染色体を持っています。

一方、メスはXXです。

X染色体は生命にとって大切な情報を持つため、もし片方に問題があったとしても、もう片方のX染色体が「バックアップ」のように機能します。

しかしオスはX染色体を一本しか持っていないため、バックアップがありません。

そのため、メスのほうが遺伝的な問題に強く、長生きできるというのが、この仮説の考え方です。

一方で、鳥の場合はこれが逆になります。

鳥のオスはZZ、メスはZWという染色体を持つため、この説によると鳥ではメスのほうが不利になるということになります。

二つ目の仮説は、「性的選択」です。

動物のオスはメスに選ばれるために、激しく争ったり、派手な外見を作ったりしてエネルギーを大量に使います。

例えば、クジャクのオスは美しい羽を広げてメスを引きつけますし、シカのオスは強さをアピールするために激しく戦います。

こうした行動はとても体力を使い、ケガや病気のリスクも高まります。

そのため、競争が激しい動物ほど、オスが早死にする可能性が高くなると考えられてきました。

また、メスの側にも「繁殖のコスト」があります。

子どもを産み育てることはメスの体に大きな負担を与えるため、メスが寿命を削ってしまう可能性も考えられてきました。

しかし、これらの仮説がどのくらい正しいのか、実際のところ長い間はっきりと分かっていませんでした。

理由は大きく二つあります。

まず、これまでの研究は動物の数が少なく、何百種類もまとめて詳しく比較したことがなかったため、確かな結論を出すのが難しかったのです。

また、野生の環境ではオスがメスより危険な生活を送りがちであるため、寿命の差が「進化的な理由」なのか、それとも「環境の影響」だけなのかを見分けることも困難でした。

オスが広い範囲を動き回ったり、激しい争いに巻き込まれたりすることで早く命を落とすならば、それは進化とは無関係な環境要因で説明できてしまいます。

そこで今回、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所を中心とする国際的な研究チームが、この謎に再び挑戦することになりました。

果たして進化は、生き物たちの寿命にどのような影響を刻んでいるのでしょうか?

男女の寿命は鳥では逆転している

進化は寿命にどのような「刻印」を残しているのか?

この謎を解き明かすため、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所を中心とした研究チームが前例のない大規模な調査を行いました。

世界中の動物園から集めたデータを用い、哺乳類528種と鳥類648種、合計1176種について、オスとメスの寿命を詳細に比較しました。

なぜ動物園のデータを使うのでしょうか?

動物園はエサが安定していて、天敵や病気などの危険も少ないため、野生よりも動物が長生きしやすい場所です。

もし安全な環境でもオスとメスの寿命差が残るなら、それは環境のせいではなく、生き物自体の遺伝や進化的な特徴が影響していると考えられます。

その結果、哺乳類と鳥類でまったく逆の傾向があることが明らかになりました。

哺乳類では約72%の種でメスの方が長生きし、寿命差の平均は約12%にもなりました。

人間の場合、女性は男性より平均で約5.4年(約8%)長生きすることが知られており、哺乳類全体の平均よりやや小さい差です。

また、チンパンジーやゴリラなどの大型類人猿と比べても、人間の寿命差は少し小さくなっていました。

一方、鳥類では哺乳類と逆の傾向がはっきり見られました。

鳥類の約68%の種でオスがメスより長生きし、平均寿命差は約5%でした。

ただし、動物の世界は単純ではありません。

すべての鳥類でオスが長寿、すべての哺乳類でメスが長寿というわけではなく、例外もあります。

例えばタカやワシなどの猛禽類では、メスがオスより体も大きく、寿命も長いという意外なケースが見られました。

さらに哺乳類でも、デバネズミの仲間のように、オスかメスかよりも群れの中での立場が寿命に大きく影響するなど、特殊な例も存在します。

しかし全体としては「哺乳類はメスが長寿、鳥類はオスが長寿」という大まかな傾向が明確になりました。

なぜこのような違いが生じるのでしょうか。

そのカギとなるのは、各種ごとの「繁殖戦略」です。

研究チームが繁殖方法と寿命差を分析したところ、繁殖相手をめぐる競争が激しいほどオスの寿命が短くなり、メスが長生きする傾向が明確になりました。

哺乳類では、一匹のオスが複数のメスを得ようと激しく争う「一夫多妻制」や「乱婚制」の種ほどメスが長生きでした。

逆に、オスとメスが一対一でペアを組み協力して子育てをする「一夫一婦制」の哺乳類では、寿命差は小さくなりました。

鳥類は多くの種が一夫一婦制で、オス同士の争いも穏やかなことが多いため、オスが寿命を削る機会が少なく、オスの方がわずかに長寿となる傾向が見られました。

つまり、激しい争いにエネルギーを使うほどオスの寿命が縮む可能性が示されたのです。

オスが派手な羽でアピールしたり、ライバルと戦う動物ほど早死にしやすいという現象も、こうした背景から説明できます。

また、もう一つ重要な発見がありました。

子育てに多くエネルギーを使う性ほど、寿命が長くなる傾向が見られたのです。

従来は、子育てが体の負担となって寿命を縮めると考えられてきましたが、実際には逆の結果となりました。

特に霊長類のように寿命が長い動物では、母親が長生きすることで子どもが無事に成長できるため、進化的に有利になった可能性があります。

この発見は、これまでの常識を覆すものと言えるでしょう。

さらに、過酷な野生環境ではどうなるのでしょうか。

研究チームは野生動物の寿命データも調べました。

すると野生では、動物園よりもオスとメスの寿命差がさらに広がる傾向が見られました。

哺乳類は野生の方がメスの優位がわずかに広がり、鳥類は野生環境でオスがより明確に長生きする傾向が強まりました。

つまり、野生の厳しい環境では寿命の性差がよりはっきり表れ、動物たちの進化的な特徴が強調されるということです。

「女性長寿」の謎を解くカギは動物の進化にあった

今回の研究から見えてきたのは、私たちが当たり前だと思っている「女性のほうが男性より長生きする」という現象が、実は人間社会だけの特別なことではなく、動物にも共通する進化的な理由があるかもしれないという点です。

人間の場合、「女性が男性より長生き」という事実は数多くの統計で示されてきましたが、今回のように動物たちの寿命差をこれほど大規模に調べ、人間の寿命差の背景にある仕組みを探ろうとした研究はきわめて珍しいものです。

研究チームは、寿命の男女差は性染色体の違い、繁殖をめぐる競争、子育てへの関わり方など、進化が何百万年もかけて形づくった生物の性質に深く根ざしていることを明らかにしました。

つまり、私たちが普段あまり意識しない進化の歴史が、生き物の寿命にまで影響を与えている可能性が示されたのです。

一方、この結果だけで「男女の寿命差は絶対に埋まらない」と言い切ることはできません。

なぜなら、この研究は動物種のあいだに見られる相関関係を示したにすぎず、繁殖戦略や子育てが直接寿命差を引き起こす原因だと証明したわけではないからです。

相関は二つの現象が同時に起きていることを示すだけで、その背後にある真の原因を特定する手がかりにはなりますが、決定打ではありません。

それでも今回の成果は軽視できません。

これまで数十種から多くても数百種だった調査対象を、一挙に千種以上へ広げることで初めて見えてくるパターンをつかんだからです。

さらに、得られた膨大なデータと解析手法は公開され、世界中の研究者が活用できる状態にあります。

これにより、今後は動物の寿命のしくみをめぐる研究が大きく加速すると期待されます。

寿命差の傾向は爬虫類や魚類などにも共通するのか。

遺伝子やホルモン、免疫のしくみはどの程度関与するのか。

今回の成果は、こうした新たな疑問や研究課題を私たちに投げかけています。

元論文

Sexual selection drives sex difference in adult life expectancy across mammals and birds

https://doi.org/10.1126/sciadv.ady8433

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部