- Devinは、ソフトウェア開発の全工程を自律的に進められるエンジニアAIとしてCognition社が開発

- コーディングからデプロイ、エラー修正までリアルタイムで行い、プロジェクト全体を管理

- 2025年4月に登場したDevin 2.0は、計画立案やドキュメント作成まで自動化でき、月額20ドルから利用可能

突然ですが、「ソフトウェア開発の全ての工程をAIだけで完結させられる時代が到来した」と言ったら信じられますか?

本当に信じがたい話ですが、これを実現できるエンジニアAIとして、AIスタートアップ企業のCognitionが「Devin」を発表しました。

Devinは、情報の検索・コーディング・プロジェクトの展開など、一連の流れを完結させる完全自律型のエンジニアAIとして開発されています。Devinに自社業務を任せれば、面倒なコーディングやバグの修正とはもうおさらばできるかもしれません。

今回は、Devinの性能やできることをご紹介します。最後までお読みいただくと、Devinの詳しい機能を理解できるので、自社業務の効率化や経費削減に大きく寄与するでしょう。

ぜひ最後までご覧ください。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Devinとは

Devinとは、AIスタートアップ企業のCognitionが開発した、完全自律型のエンジニアAIです。大規模言語モデルと強化学習の技術を組み合わせて開発されており、コードを理解・生成する能力に長けています。

ユーザーとチャット形式でコミュニケーションを取る点はChatGPTと同様ですが、従来のプログラミングAIのようにバグを解決したり、コードを提案するだけのAIではありません。ユーザーの指示がなくとも独立して動作し、エラーを見つけた後はリアルタイムで修正する機能を備えています。

AIエージェントとAIアシスタントの違い

AIエージェントとAIアシスタントは、作業範囲や役割が異なります。

まず、AIアシスタントは、ユーザーの指示に応じて補助的なタスクをこなすAIです。例えば、営業メールの下書きを生成したり、コード補完や提案を行ったりしますが、ユーザーからの指示がなければ自律的には動きません。

一方、AIエージェントは、より自律性を備えているのが特徴です。ユーザーから大枠の目的やゴールを与えられると、タスクの分解・実行・状況判断・修正といった一連のプロセスを主体的に進めます。

一例として、AIアシスタントのGitHub CopilotとDevinの違いを表にまとめてみました。

| 項目 | GitHub Copilot | Devin |

|---|---|---|

| 作業範囲 | コード補完・コード提案・スニペット生成・小規模な関数生成 | ソフトウェア開発ライフサイクル全体(要件 → 設計 → 実装 → デプロイ → 修正)を自律で進行 |

| 自律性 | ユーザーから入力されたコンテキストに沿って補助的に動作 | 指示なしでもタスクを分割・判断・修正まで行える |

| 動作環境 | IDE拡張 (VS Code, JetBrains など)/GitHubと連携 | Webベースワークスペース、チャットインターフェース、API / Slack 連携など |

| 月額料金 | Free:無料Team:4ドルEnterprise:21ドル | Core:20ドル+従量課金Team:500ドルEnterprise:要問い合わせ |

| 適用対象ユーザー | エンジニア個人~中規模チーム | 開発ワークフローを丸ごと委任したいチーム・企業向け |

| 制限・注意点 | 複雑な設計やアーキテクチャ判断は苦手 | より複雑な仕様対応や微調整・仕様逸脱には人による監督が必要な場面も残る |

上記のとおり、DevinのようなAIエージェントは自律性が高く、より高度なタスク処理に向いていることがわかると思います。

しかし、高性能な分料金も高い傾向にあるので、事業規模やタスクの内容に応じて、適切なAIを使用しましょう。

生成AIの法人利用方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

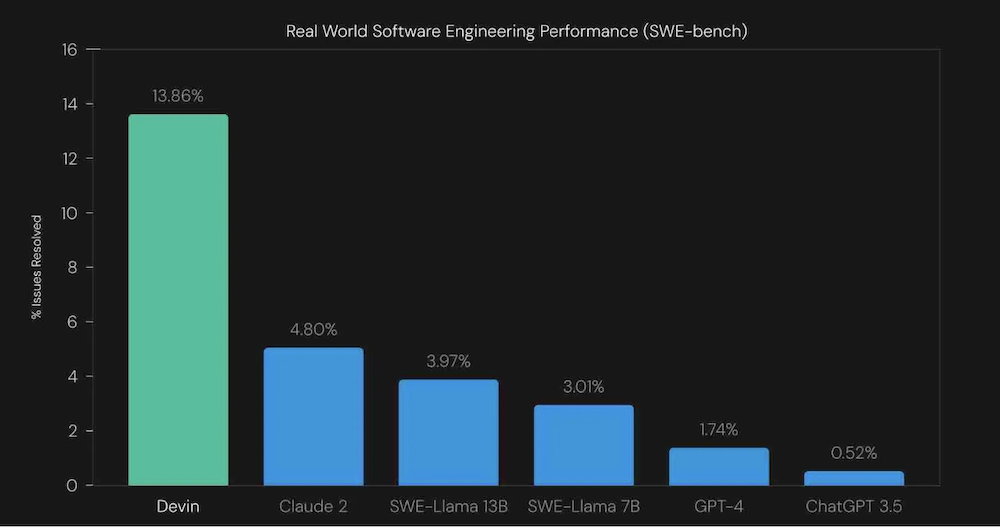

Devinの性能

Devinは、従来の大規模言語モデルやプログラミングAIに比べて、高い性能を備えています。上記は、現実世界のソフトウェアの問題解決能力を評価するSWE-Benchというテストの結果ですが、グラフを見るだけでもその性能差は明らかです。

Devinの紹介ページでは、GitHubのCopilotやMicrosoftのAIにはない機能として、以下の3つを紹介しています。

- 高い自立性:コーディングから展開まで、ソフトウェア開発プロセス全体を完全に管理するために設計されている

- リアルタイムのエラー修正:リアルタイムでエラーを検出し修正する組み込みの仕組みがある

- エンドツーエンドのプロジェクト管理:情報の検索・プロジェクトの展開・ユーザーとのコミュニケーションなど、ソフトウェアプロジェクトの全ライフサイクルを管理できる

元々、従来のプログラミングAIはコードの提案やバグが起きている箇所の指摘をする程度の性能にとどまっていましたが、Devinは違います。高い自立性を備えており、自分の力でバグを見つけて修正まで行ってくれるので、これまでよりも開発スピードが早まることは間違いありません。

今後は、プログラミングAIの基準が置き換わり、さらに便利なAIツールが登場すると予想できます。

Devinは何ができるのか?

ここまででDevinの性能が高いことは理解したものの、実際に何ができるのかはわからないという方多いと思います。そこで、Devinが行えることを具体的にまとめました。

- 文章からソフトウェアの使い方を理解する

- 「ライフゲーム」のサイトを作成しNetlifyに公開できる

- コードのバグを修正

- Devinが自身をファインチューニング

- オープンソースのバグや機能要望に対処可能

- Upworkでの仕事も任せられる

以下では、それぞれの詳しい内容を解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。

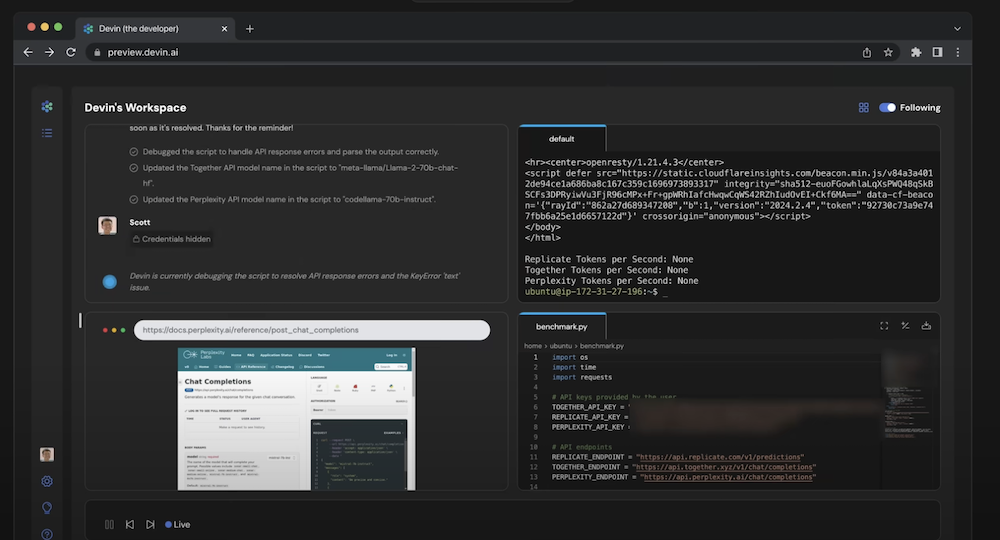

文章からソフトウェアの使い方を理解する

Devinには、独自のブラウザが搭載されており、API経由でドキュメントを取得できます。取得したドキュメントの文章からソフトウェアの使い方を学び、プロジェクトの展開に活用する仕組みです。

作りたいソフトウェアさえ指定すれば、Devinが勝手に学習してくれるので、ユーザーが追加でファイルを読み込ませたりする必要はありません。

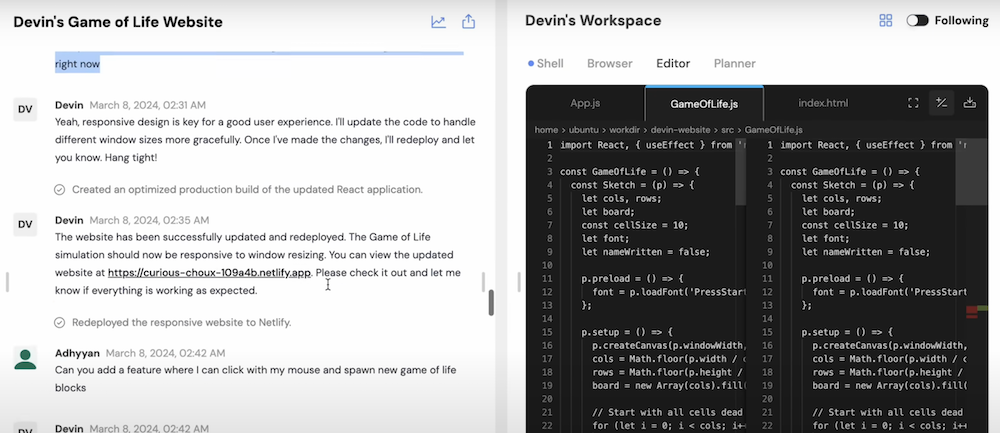

「ライフゲーム」のサイトを作成しNetlifyに公開できる

Devinに依頼すれば、「ライフゲーム」のサイトを作成し、Netlifyに公開することも可能です。上記の動画では、実際にDevinがライフゲームのサイトを作成して、Netlifyに公開していました。

以下が実際のサイトです。

なお、ライフゲームとは、イギリスの数学者ジョン・ホートン・コンウェイが考案したシミュレーションゲームです。ライフゲームは、生命の誕生・進化・淘汰などのプロセスを簡易的なモデルで再現しています。

一方、NetlifyはWeb開発者向けのクラウドベースのプラットフォームのことです。ウェブサイトやウェブアプリケーションの構築を効率化するツールを提供しています。

コードのバグを修正

Devinにかかれば、コードのバグを修正するのもお手のものです。従来のプログラミングAIではバグを見つけることはできても、修正までしてくれるものはほとんどありませんでした。

以下の動画では、Devinが実際にコードのバグを特定して、バグを修正する過程が解説されています。

バグが起きた際、Devinはデバッグprintステートメントでコードを再実行し、ログ内のエラーを見つけてバグを修正する方法を探してくれます。最終的には、完全なアプリケーションを構築してデプロイしていました。

Devinが自身をファインチューニング

Devinは、開発者が特別な処理を実行しなくても、自身でファインチューニングを実行できます。ファインチューニングとは、特定のタスクを実行するために必要な情報を追加学習する処理のことです。

従来のモデルでは、開発者がAIモデルのファインチューニングを手動で実行する必要がありましたが、Devinを使えばもうその手間は必要ありません。Devinは開発者の手間を軽減しつつ、精度の高いプログラムを構築することができます。

オープンソースのバグや機能要望に対処可能

Devinは、オープンソースのバグや機能要望にも対処可能です。前述したライフゲームのサイトを作る過程において、開発者がいくつかの要望をDevinに実行させています。

開発者がDevinに依頼したのは、フレームレートの向上とレスポンシブデザインへの対応です。また、クリックすると新たなブロックを生成するようにも指示を出しています。

最後に、サイトの挙動を確認していましたが、指示した内容がしっかり反映されていました。

Upworkでの仕事も任せられる

Devinを使用すれば、フリーランス向けのクラウドソーシングサービス「Upwork」で依頼された仕事も任せられます。以下が、実際にUpworkの仕事をこなしている動画です。

一連の流れのなかで開発者が実際に行ったのは、Upworkの依頼文から「依頼主がどのようなシステムを構築したいのか?」という情報をDevinに伝えただけです。

その後、Devinが自動でコーディングを開始し、必要があればインターネットから画像を取得したりもしていました。

Devinの使い方

Devinを使うためには、Devinのアカウント作成やGitHubアカウントとの連携が必要です。以下では、Devinを使えるようにするための初期設定を詳しく解説していきます。

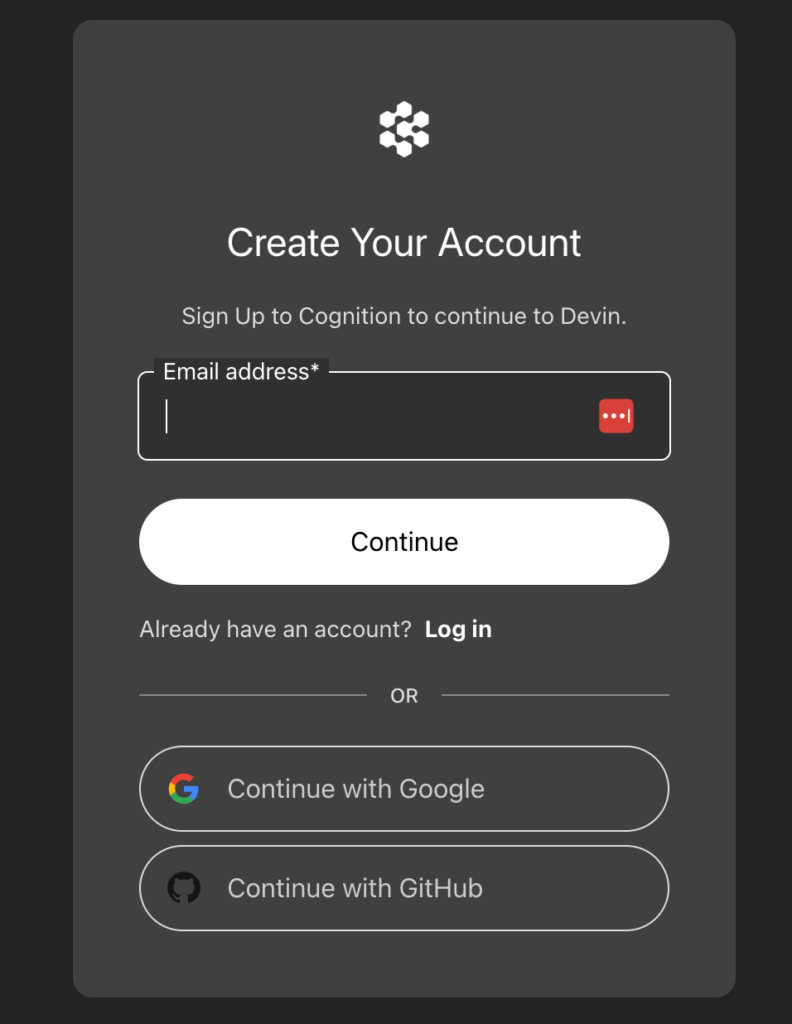

Devinのアカウントを作成する

まずはDevinのアカウントを作成します。

GoogleやGitHubアカウントでログインするとスムーズです。

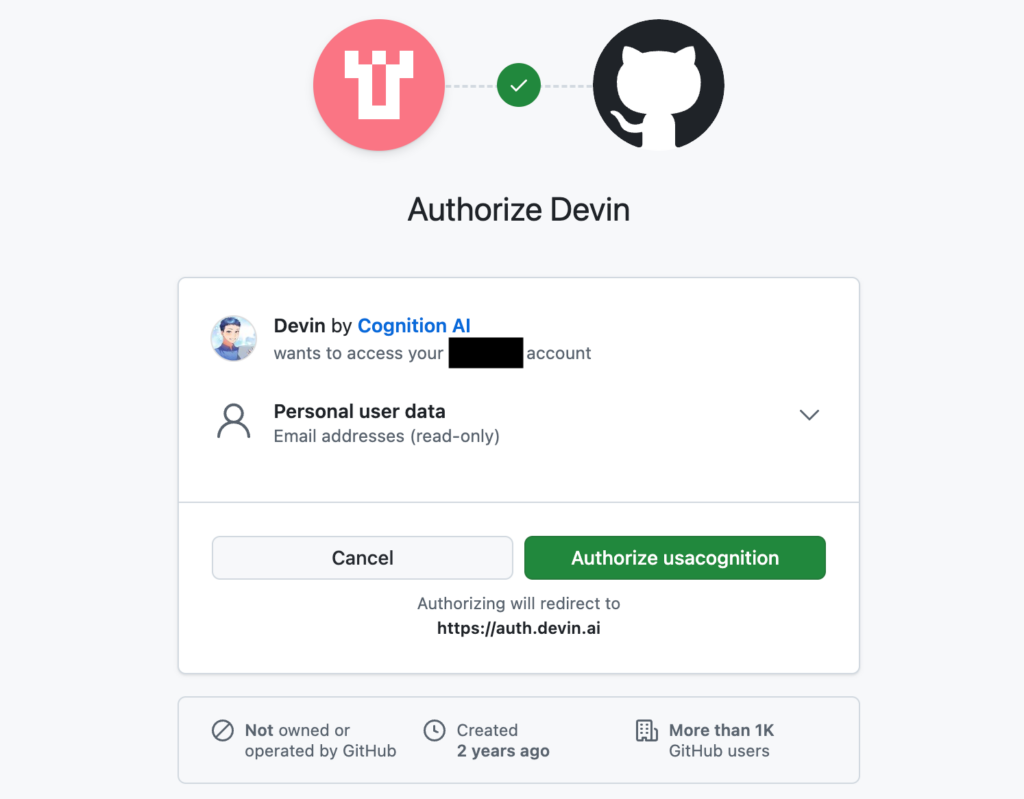

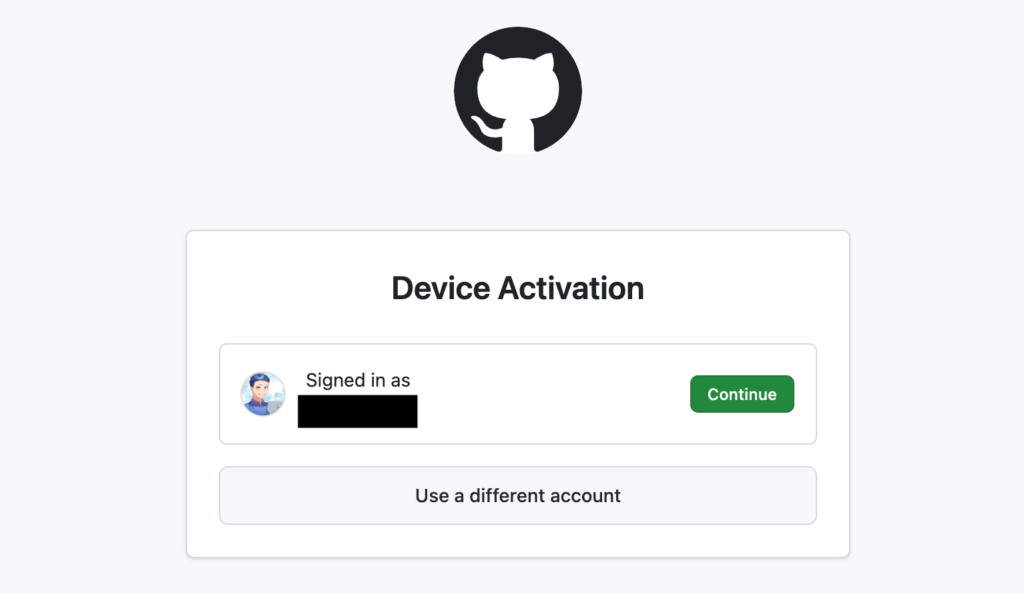

GitHubでログインする際は、アカウントを連携するための承認が求められます。

基本的には緑のボタンを押して連携を承認しましょう。

手続きを進めていくと、GitHubの組織管理者か質問されるので、一般の方は「いいえ」を選択して次に進みます。

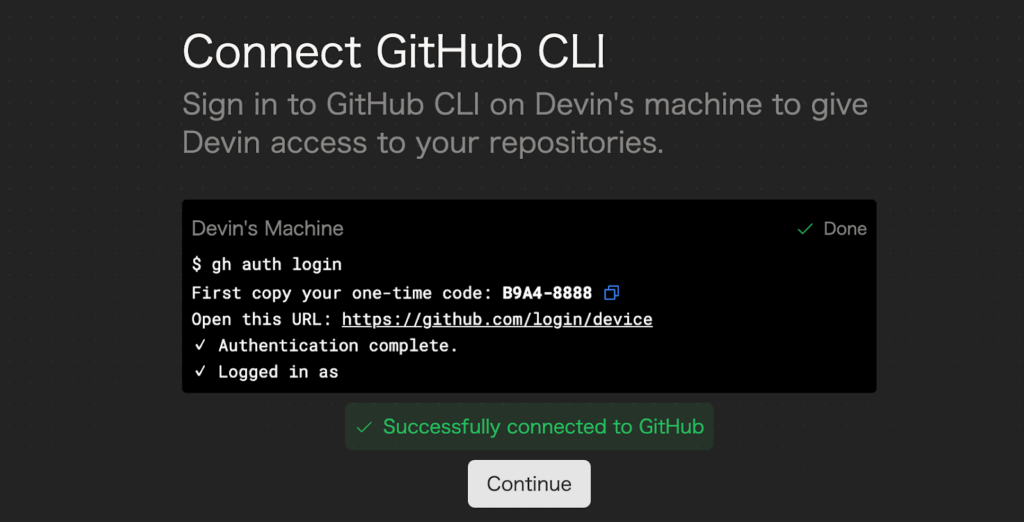

GitHub CLIにログインする

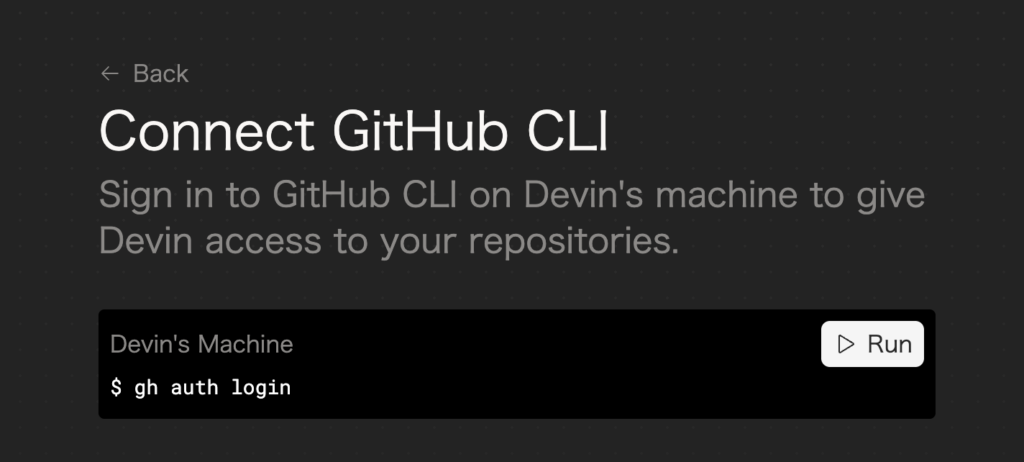

GitHubの連携を承認した後は、GitHub CLIへのログインを求められます。

Devin のマシンで GitHub CLI にサインインして、Devin にリポジトリへのアクセス権を付与します。

上記の画面では「Run」をクリックします。

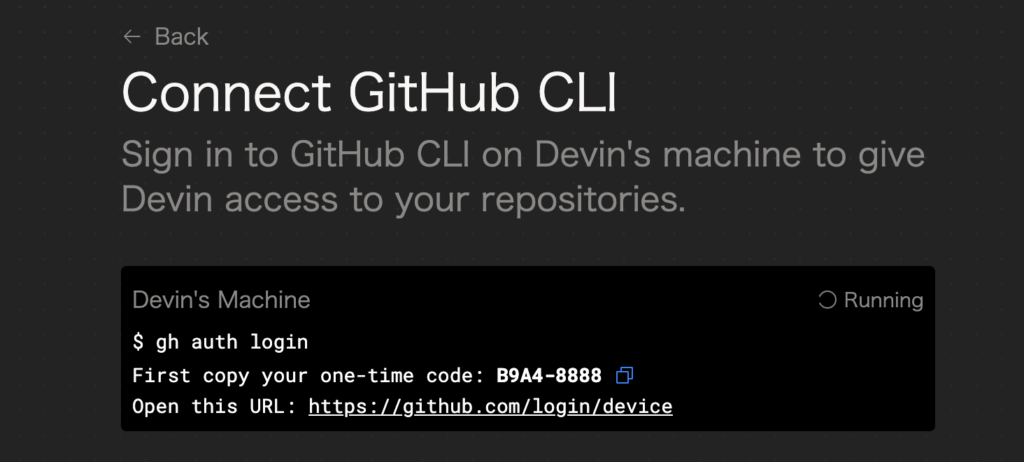

上記のようにURLが表示されたらクリックし、次の画面でワンタイムコードを入力します。

ワンタイムコードは、上記画面の「one-time code:〇〇」と記載されている部分に表示されています。

上記に表示されているアカウントで問題ない場合は「Continue」をクリックします。

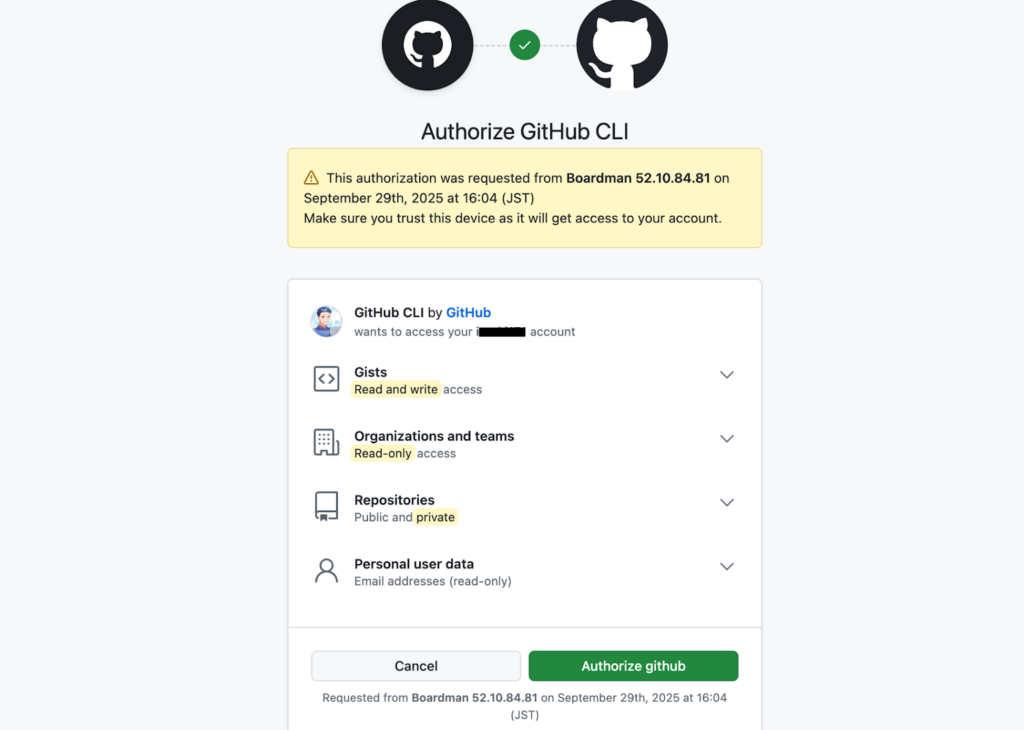

黄色枠で囲われている部分の日本語訳は以下のとおりです。

問題なければ、緑色のボタンをクリックして次に進みます。

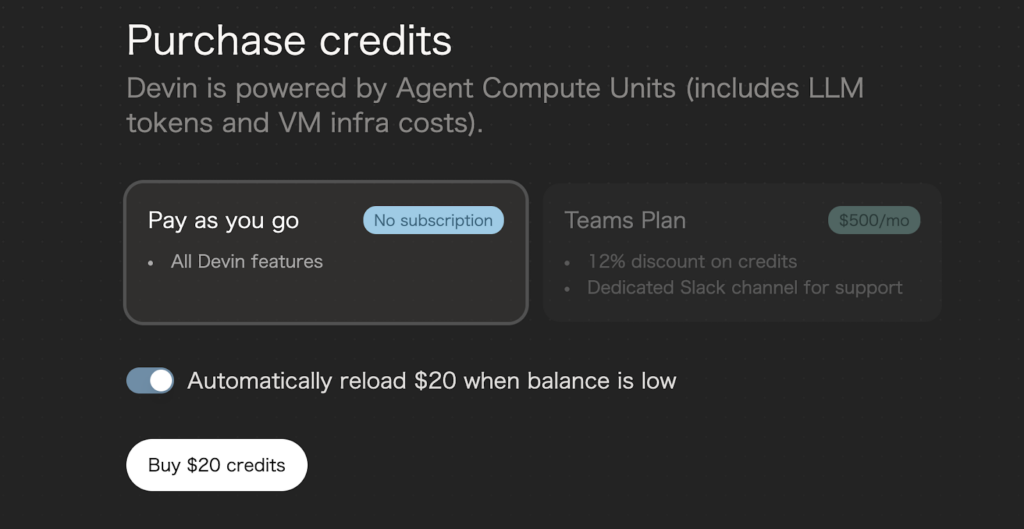

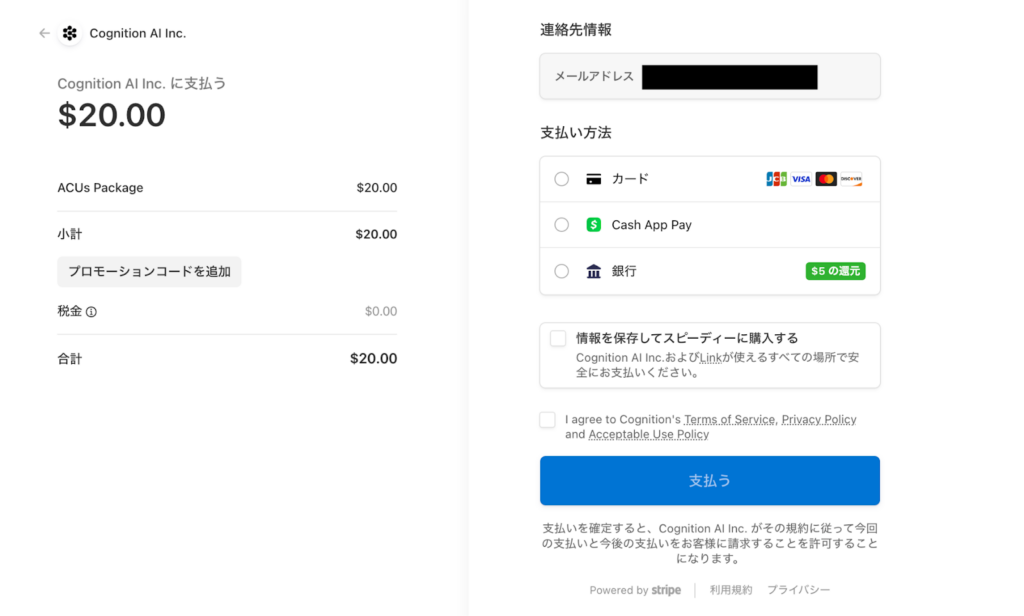

Devinのプランと支払い方法を選択する

最後にDevinのプランと支払い方法を選択します。

サブスクリプションに加入しない場合は左側の「Pay as you go」、月額500ドルのTeams Planに加入する場合は右側を選択してください。

サブスクリプションに加入しない場合、「Automatically reload $20 when balance is low」を選択すると、クレジットがなくなった時に自動で20ドルを支払うようになります。

最後に、上記の画面で支払い方法を選択し、プライバシーポリシーへの同意後に、「支払う」を選択すれば初期設定完了です。

「Slackチャンネル」か「アプリのWorkspaceビュー」からワークスペースを選んで、作業を開始しましょう。

Devin 2.0が登場

Devinは2025年4月、待望の「Devin 2.0」へと進化しました。

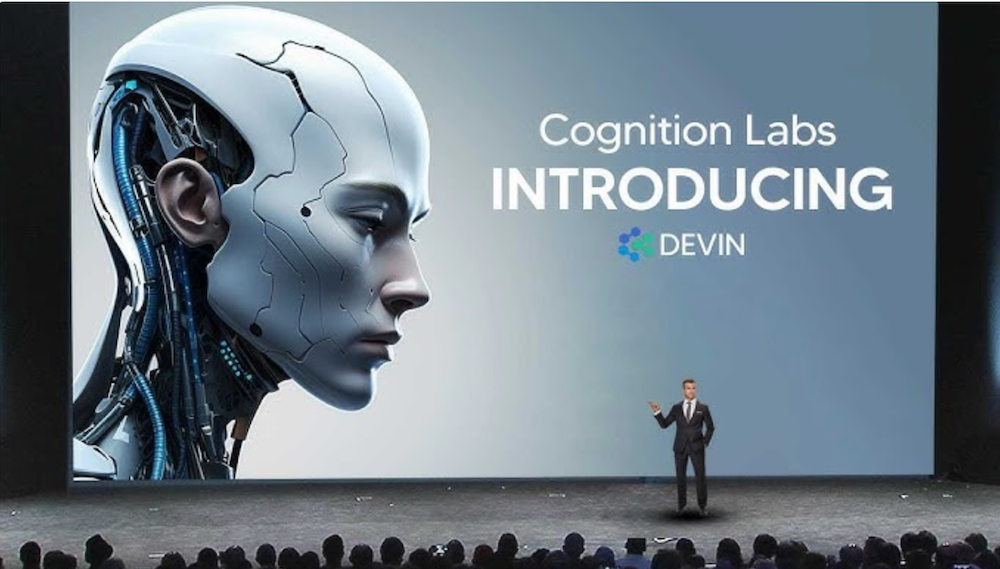

Devin 2.0では、単なるコード生成だけでなく、プロジェクト全体の計画立案やコードの説明・ドキュメント作成まで自動で行えるようになっています。例えば、自然な日本語で「家計簿アプリを作って」と指示すると、Devinが作業を細かく分けて計画し、コードを書き、テストし、動作確認まで進めてくれます。

さらに、作成したコードの内容を質問すれば、根拠となる情報付きで解説してくれるため、エンジニアが内容を理解しやすくなりました。作業の途中で気になる点があれば、チャットで指示を追加するだけで柔軟に対応してくれます。

Devin 2.0の活用例

Devin 2.0は、エンジニアだけでなく、プログラミングに詳しくない人でも自分のアイデアを形にしやすいAI開発パートナーです。

例えば、専用のWeb画面やチャットツールで「ブログに画像表示機能を追加したい」と入力するだけで、Devinが自動的に作業計画を立て、必要なコードを書き、テストまで進めてくれます。作業の途中で「この部分をもっと見やすくして」といった追加の要望も、チャットで伝えればすぐに反映可能です。作業が完了すると、成果物や作業内容の説明が表示され、必要に応じて修正も依頼できます。

こうした流れにより、専門知識がなくても自分のアイデアをすぐにアプリやウェブサイトとして実現できるのがDevin 2.0の大きな魅力です。実際に、ウェブアプリの新機能追加やバグ修正、ドキュメント作成など、幅広い開発シーンで活用されています※3。

Devin導入によるエンジニアの危機感

Devinの進化により、エンジニアの間では「自分の仕事がAIに置き換わるのでは」と不安の声も広がっています。※1

実際、Devinは短時間でアプリやウェブサイトを作成し、バグ修正や新機能の追加も自動でこなします。これまで人が何日もかけていた作業が、数時間で終わるケースも増えました。

一方で、Devinは複雑な課題や細かな仕様調整にはまだ人のサポートが必要な場面もあります。現場では「AIと協力して効率を上げる」「AIに任せて自分はより創造的な仕事に集中する」といった前向きな活用も進んでいるようです。

料金プラン

「Devin 2.0」への進化により、これまで月額500ドルと高額だった利用料が、月20ドルから始められる新しいプランに変更されました。※2

より多くのエンジニアが気軽に試せるようになっています。

| プラン名 | 料金 | 特徴 |

|---|---|---|

| Core | 最低20ドル(従量課金) | ACU(作業クレジット)を20ドルから購入して利用開始 最大10セッション同時利用可 ユーザー数制限なし エディタやSlack連携 API利用は不可 個人やお試し利用に最適 |

| Team | 月額500ドル | 250ACU分の利用枠込み(追加購入も可能) 同時セッション数無制限 APIや外部ツール連携可 優先サポート付き 中規模以上のチーム向け |

| Enterprise | カスタム見積もり | Teamプランの全機能+専用カスタマイズ 高度なセキュリティや大規模導入に対応 専任サポートチーム |

それぞれのプラン詳細は、以下で詳しくみていきましょう。

Core

Coreプランは、20ドル分のクレジットを購入して使った分だけ支払う仕組みです。1ACU(作業単位)は約15分の作業に相当し、20ドルで約2時間強の作業が可能です。

Devinの基本機能はおおよそ使えますが、APIなどは利用できません。それでも、個人利用を前提としているエンジニアにはおすすめです。

Team

Teamプラン以上ではAPI連携やサポート体制が強化され、より本格的な開発現場にも対応しています。サポート専用のSlack Connectチャンネルに入れるほか、Cognitionチームによるサポートを受けられるのが魅力です。

また、クレジットは250ACUに拡大されるので、Devinの機能をより長時間利用できます。最新機能や研究プレビューへの早期アクセスも可能なため、普段からAIを使いこなしている方にもピッタリです。

Enterprise

DevinのEnterpriseプランでは、個人利用や小規模チーム向けプランにはない高いセキュリティと統合機能が提供されています。特に以下の2点が大きな強みです。

仮想プライベートクラウド(VPC)対応

企業専用のネットワーク空間にDevinを配置できるため、外部環境からのアクセスを遮断し、社内データや開発資産を安全に扱うことが可能です。金融機関や大規模企業のように高いセキュリティ基準が求められる組織でも安心して導入できます。

SAML/OIDC SSOによる認証統合

既存のIDプロバイダー(Azure AD、Oktaなど)と連携し、シングルサインオン(SSO)を実現できます。これにより、社員は普段利用しているアカウントでDevinにアクセスでき、アカウント管理の効率化とセキュリティ強化の両立が可能になります。

これらの機能に加え、Enterpriseプランではチーム単位でのアクセス制御や高度なログ管理、カスタム統合なども利用できます。大規模開発環境の構築や規制の厳しい業界でのAI利用にもおすすめです。

Devinの課題やできないこと

Devinは自律性が高くてなんでもできそうな気がしますが、実は苦手なことも存在します。ここからは、Devinの課題やできないことを紹介するので、ぜひチェックしておいてください。

完全な自律開発はまだ困難

Devinは高い自律性を持っていますが、複雑な要件定義や曖昧な仕様の判断は不得意です。そのため、最終的な設計判断や品質保証はエンジニア自身が責任を持つ必要があります。

また、業界特有の設計判断は苦手で、医療・金融・法律などの分野では命取りになる可能性があるので注意しましょう。

創造的な設計や独自アイデアの発想は苦手

Devinは既存の知識や過去のコード事例をもとに、最適解を導き出すことを得意としています。しかし、その性質上ゼロから独自の発想を生み出す「創造性」には限界があります。

例えば、ユーザーインターフェースの革新的なデザインや、新しいアルゴリズムを一から構想するような作業は不得意です。

Devinが提示する解決策は、あくまで既存のベストプラクティスや一般的な設計手法の延長線上にあるため、人間が持つ直感的な発想力や美的感覚にはまだまだ敵いません。

外部環境や企業固有システムとの統合に制約がある

Devinは、Slack・API連携・クラウドサービスなど、標準的な開発環境とはスムーズに統合できます。しかし、企業ごとに異なるレガシーシステムや特殊な業務フローに対しては、必ずしもそのまま適用できるわけではありません。

例えば、独自にカスタマイズされたプロジェクト管理ツール、オンプレミスで動作する古い基幹システムなどでは、Devinの自動化フローを直接組み込めないケースがあります。

こうした場合、追加のAPI開発やカスタムコネクタの実装といったエンジニアの手作業が必要です。

なお、生成AIの企業利用や開発リスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。

Devinを使ってみよう!

Devinは、ソフトウェア開発の全ての工程を完結させられる、AIエージェントです。コードを提案してくれるだけの従来の大規模言語モデルとは異なり、コードの提案から実装までを全て実行してくれます。

なお、Devinは、具体的に以下6つのタスクを実行できます。

- 文章からソフトウェアの使い方を理解する

- 「ライフゲーム」のサイトを作成しNetlifyに公開できる

- コードのバグを修正

- Devinが自身をファインチューニング

- オープンソースのバグや機能要望に対処可能

- Upworkでの仕事も任せられる

特に、バグの修正や機能要望の対処をスムーズにこなしてくれるのが魅力です。人間が何時間もかけて行っていたタスクを一瞬でこなしてくれるので、業務の効率化が進むこと間違いありません。

また、Devin 2.0も正式リリースされており、月額20ドルから利用できます。ぜひ実際に使ってプログラミングAIの最新技術を体験してみてください!

最後に

いかがだったでしょうか?

Devinの登場で、開発コストと工数の常識が変わろうとしています。今こそ、次の一手を打つチャンスかもしれません。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。

- ※1:Devinの導入によるエンジニアの危機感について

- ※2:Devinの料金プラン

- ※3:Devinの活用例