アメリカのミシガン大学(U-M)で行われた研究によって、私たちが暑い日にクーラーの効いた部屋へ入ったとき「ひんやり気持ちいい」と感じる理由が、ついに神経科学の視点から解き明かされました。

研究ではマウスを用いて、15~25℃の「ひんやり感」あるいは「適度な寒さ」となる感覚が独自回路を使用して脳に増幅して届けられている様子が示されています。

研究者たちは同様のひんやり感専用回路が人間にも存在する可能性があると述べています。

だとすればこの回路のおかげで私たちも「あぁ、涼しくて気持ちいい…」という感覚をしっかり感じることができることになります。

しかし、なぜ動物はなぜ贅沢にも思える「ひんやり感専用」と呼べる回路を持つように進化したのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年7月28日に『Nature Communications』にて発表されました。

目次

- ひんやり感の専用回路は謎に包まれていた

- 丁度いい「ひんやり感」を増幅させて脳に届ける仕組み

- 「ひんやり感」はなぜ増幅される必要があるのか?

ひんやり感の専用回路は謎に包まれていた

温度の感覚は、生きていくうえでとても大切です。

私たちの体は、外の温度をすばやく感じ取り、暑すぎれば日陰に逃げ、寒ければ体を震わせて体温を守ろうとします。

こうした温度感覚を支えているのが、皮膚にある神経のセンサーです。

たとえば、ミントに含まれる成分メントールで反応する「TRPM8(トリップエムエイト)」という分子センサーは、15〜25℃程度の「涼しい」温度に特に反応します。

TRPM8を持たないマウスは、皮膚のちょっとした冷たさを感じられませんが、逆に氷のような危険な冷たさは普通に感じることができます。

これは、「心地よい冷たさ」と「痛みを伴う寒さ」が体の中で別々の仕組みで処理されていることを示していました。

でも、神経回路のどこでこの分かれ道が生まれ、“気持ちいい”という感覚になるのかは長い間謎のままでした。

心地よい冷たさと痛みを伴う寒さは、皮膚にある神経のセンサーで区別されていますが、その後どうやって脳に伝わるのかはブラックボックスだったのです。

この神経回路の謎を解明すれば、「ひんやり冷たくて気持ちいい」感覚がどう生まれるか、はっきりわかるはずです。

そこで今回、アメリカ・ミシガン大学のボー・デュアン博士らの研究チームは、涼しさだけを伝える神経回路の仕組みを確かめることにしました。

果たして程よい「ひんやり感」はどのように脳に伝わっていたのでしょうか?

丁度いい「ひんやり感」を増幅させて脳に届ける仕組み

程よい「ひんやり感」はどのように脳に伝わっていたの?

謎を解明するため研究チームはまず、マウスを使って皮膚から脳へ「冷たい」という感覚がどのように伝わるのかを詳しく調べました。

近年のイメージング技術や遺伝工学の進歩は凄まじく、特定の刺激が皮膚から脳へどのように伝わっていくかを可視化することが可能になっています。

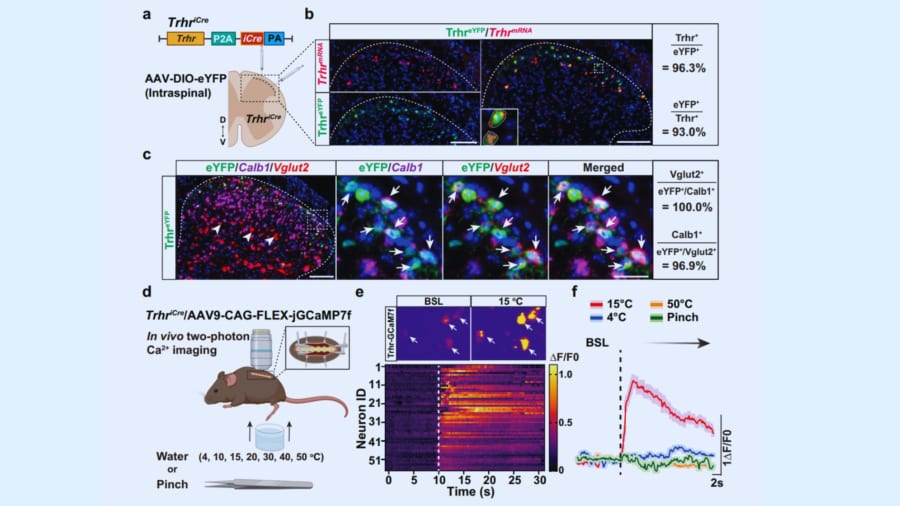

実験では、最新のイメージング技術や遺伝子工学を用いて、どの神経細胞がどのように信号をやり取りしているかを一つずつ可視化しました。

するとまず、皮膚には約15〜25℃程度の涼しい温度に反応する分子センサー(イオンチャネル)が存在し、センサーが刺激されると感覚神経が興奮して信号を脊髄に送っていることがわかりました。

次に、脊髄の「後角」という部分で、冷たさの信号はTrhr⁺ニューロンという特殊な神経細胞に受け取られます。

このTrhr⁺ニューロンは、無害な冷たさにだけ強く反応し、氷のような強い冷たさや暖かさにはほとんど反応しません。

研究チームは、遺伝子操作と薬剤を使って、試しにTrhr⁺ニューロンだけを脊髄から除去したマウスを作りました。

このマウスに温度刺激を与えて調べたところ、Trhr⁺ニューロンがないマウスは15〜25℃の涼しさを感じることができなくなりました。

一方で、0℃近い強い冷たさや熱い刺激、触覚にはふつうに反応しました。

つまり、Trhr⁺ニューロンという「増幅装置」が壊れると、「心地よい冷え」だけを脳に伝えられなくなるのです。

この結果から、脊髄の中に涼しさだけを増幅して伝える仕組みがあることが分かりました。

さらに研究者たちは、Trhr⁺ニューロンがどこへ信号を送っているかも明らかにしました。

調査の結果、Trhr⁺ニューロンはCalcrl⁺ニューロンという別の神経細胞に信号を渡しており、このCalcrl⁺ニューロンは脊髄から外側橋被核(lPBN)という脳の領域へ情報を送り出します。

Calcrl⁺ニューロンを除去したマウスでも、快適な涼しさに対する反応が消えたため、この経路が本当に「涼しさ専用」の伝達ルートだと裏付けられました。

このようにして、皮膚の冷感センサー→Trhr⁺ニューロン(増幅)→Calcrl⁺ニューロン(中継)→外側橋被核(lPBN)→大脳という、心地よい冷たさだけを選んで強く伝える「冷感専用回路」の存在が初めて証明されたのです。

涼しさを感じられない体になったマウスは哀れですが、このマウスのお陰で「15~25℃の心地よいひんやり感」を伝える仕組みが信号の増幅パーツと中継ニューロンを経て脳内に信号を届けていたことがわかりました。

研究者たちはマウスで発見されたこの「ひんやり感専用回路」が人間にも存在する可能性があると述べています。

「ひんやり感」はなぜ増幅される必要があるのか?

今回の研究によって、「なぜちょうどよい冷たさが気持ちいいのか?」という疑問に、神経科学の視点から初めて明確な答えが示されました。

脊髄の中に「快適な冷たさだけを増幅して脳に伝える専用の回路」があるおかげで、私たちは真夏にクーラーの効いた部屋に入った瞬間の「あの、ほっとする涼しさ」を確実に感じ取ることができます。

もしこの仕組みがなければ、世界は「熱すぎる危険」と「冷たすぎる危険」の組み合わせしか感じられず、微妙な心地よさを楽しむことはできなかったかもしれません。

【コラム】なぜ「ひんやり感専用」の神経回路が存在するのか?

動物にとって、環境の温度を感じ取ることは生き残りの鍵を握る大切な能力です。極端に暑い場所や寒すぎる環境は、生命にとって直接的な脅威となります。しかし、ただ「熱い」「冷たい」と感じて逃げるだけでは、実は生き物の行動としては不十分です。なぜなら、自然界で本当に必要なのは「快適な温度」を見つけ、その場所で過ごすことだからです。だからこそ動物たちは、危険信号と快適信号をきちんと区別し、「快適ゾーン」に留まるための特別な感覚回路を持つように進化したと考えられます。今回の論文でも、「冷たすぎて痛い」感覚と「ひんやりして心地よい」感覚が神経レベルで分かれていることが示されました。弱い冷たさの信号は、脊髄の中でアンプのように増幅され、雑音に埋もれず正確に脳まで届く仕組みになっています。あえて簡単に言えば、危険な寒さと危険な熱さは最初から十分に強い信号ですが、ひんやり感を増幅させることで、両者に並び立つ刺激に押し上げるわけです。これにより、動物は“ちょっとした温度の変化”も見逃さず、常に快適な環境を選びとることができるようになったのです。

この発見は学問的な意義だけでなく、将来的な医療にも役立つ可能性があります。

たとえば、抗がん剤治療を受けた人の多くが「少しの冷たさでも強い痛みを感じる」という副作用(寒冷アロディニア)に悩まされていますが、今回のように冷感専用回路が特定されることで、その原因解明や新しい治療法の開発につながるかもしれません。

さらに、こうした「感覚の専用回路」の研究が進めば、痛みやかゆみなど他の感覚についても、新しい発見や生活の質の向上が期待できます。

「冷感増幅回路」の発見は、心地よさや不快さといった人間の感覚の不思議を解き明かす第一歩となる重要な成果です。

元論文

A dedicated skin-to-brain circuit for cool sensation in mice

https://doi.org/10.1038/s41467-025-61562-y

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部