1960年代に生み出され、1970年代後半までにほぼ姿を消した「幻のアルファベット」の存在をご存じでしょうか。

その名はITA(Initial Teaching Alphabet)。

英語の読み書きを劇的に簡単にするという触れ込みで英国の学校に導入されましたが、数年後にはひっそりと姿を消しました。

残されたのは、読みの初期スピードを伸ばしたという成果と、「正しいスペルが苦手になった」という元児童たちの証言です。

目次

- 1960年代に開発された新しいアルファベット「ITA」とは?

- 新アルファベット「ITA」教育が残した負の遺産

1960年代に開発された新しいアルファベット「ITA」とは?

英語は、世界で広く使われる一方で、学習者泣かせの言語でもあります。

その理由のひとつが綴りと発音の不一致です。

例えば、同じ「i(アイ)」という音が “eye” など20種類以上の綴り方で表されます。

また、”through”、”though”、”thought” のように文字の並びが似ていても発音が全く異なる単語も少なくありません。

この複雑さを最大の学習障害と考えたのが、保守党議員のジェームズ・ピットマン氏でした。

速記法の発明者アイザック・ピットマンの孫である彼は、1953年の議会で「英語の不合理な綴りこそが子供の読みの習得を妨げている」と指摘。

その解決策として提案したのが、英語の発音を1音素に1文字で対応させた新しいアルファベットでした。

こうして誕生したのがITA(Initial Teaching Alphabet)です。

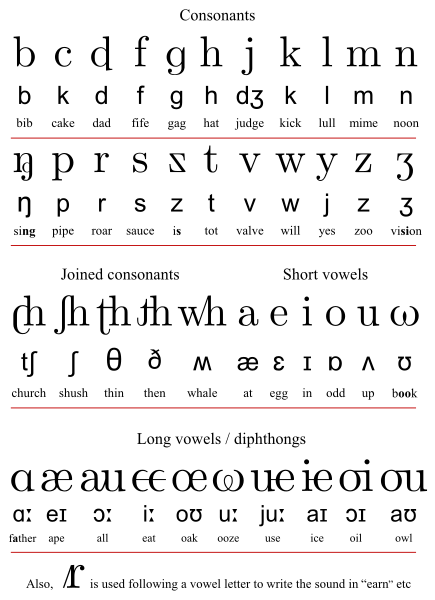

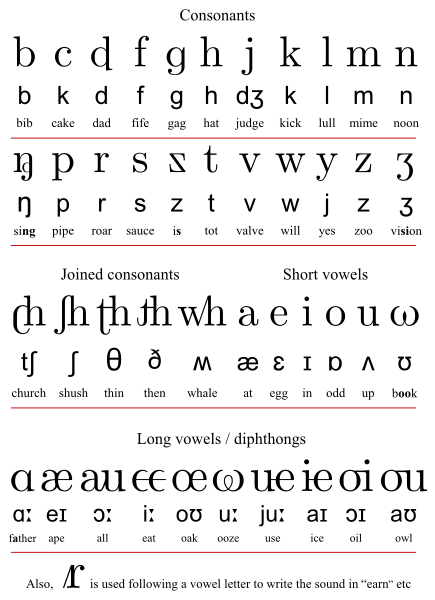

Initial Teaching Alphabet」 / Credit:Wikipedia Commons

ITAは英語の約44音素にそれぞれ対応する43〜45文字で構成され、既存の26文字に加え、逆向きや組み合わせ記号、特殊な合字が追加されました。

例えば、”n” に “g” を組み込んだ文字(ng音)や、”t” と “h” が合体した文字(th音)、”ae” が一体化した記号(æ音)などです。

すべて小文字で書かれ、発音と文字の対応が直感的になるよう工夫されていました。

ITAの狙いは、児童がまず1音素に1文字を対応させた表記で素早く読みを覚え、その後7〜8歳頃に標準のアルファベットへ移行することでした。

初期段階の読み速度向上が約束されれば、その後の学習全体にも良い影響があると考えられていたのです。

導入は1959年から実験的に始まり、1966年には英国158の教育当局中140が少なくとも1校でITAを採用しました。

ただし全国統一カリキュラムはなく、導入の可否は校長や教師の裁量に任されていました。

そのため同じ学校内でも一部クラスだけITAを使用するという不統一な状況も多く見られました。

では、この新しいアルファベットはどのような影響をもたらしたのでしょうか。

新アルファベット「ITA」教育が残した負の遺産

導入当初、ITAの成果は一部で高く評価されました。

多くの幼児学校教師が、ITAで学んだ児童は標準アルファベットで学んだ児童よりも読みの流暢さや理解度が優れていたと報告しています。

特に家庭に本がなく、読みの習慣がなかった子供たちには大きな自信を与えたといいます。

元教師のトニ・ブロックルハースト氏は「文字を覚えればそのアルファベット内の文章をすぐに解読できるようになり、自信がついた」と振り返ります。

しかし、この優位性は長続きしませんでした。

1966年の調査では、8歳頃にはITA学習者の読みの優位性が薄れ始めたことが示されました。

そして最大の問題は、標準アルファベットへの移行でした。

本来は全員が同じ時期に切り替えるはずが、実際には児童ごとに移行時期が異なり、同じ教室内でITAと標準文字が混在する事態に。

これにより教師は二つの表記法を同時に扱わざるを得ず、混乱が広がりました。

さらに、多くの元学習者が口をそろえて語るのは綴りの困難さです。

元生徒のジュディス・ロフヘイゲンさんは、「英語が大好きだったのに、綴りができないことが一生の劣等感になった」と話します。

そしてITAの影響をずっと受けている人もいます。

現在58歳になるマイク・アルダーさんもITAの教育を受けた一人です。

彼は電気設備の技術者として働いていますが、スペルミスは日々の課題となっており、次のように述べています。

「スペルチェック機能にいつも頼っています。

今日メールを送ったのですが、単語の15~20%に赤い下線(訂正線)が引かれていました」

また標準アルファベットへの移行に対してショックを受けた生徒も少なくありません。

その一人である元生徒マイク・オールダーさんは、「ある日突然、『今までのは間違いだった』と告げられ、裏切られた気持ちになった」と語っています。

これらの証言は、単なる学習上の課題だけでなく、心理的なダメージも伴っていたことを示しています。

一方で、研究者の中には「ITAが綴り能力に悪影響を与えたと証明する十分な証拠はない」とする声もあります。

綴りの習熟度は教師の質や家庭環境、個人の資質など多くの要因に左右されるため、ITAだけを原因と断定するのは難しいというのです。

しかし、共通して指摘されるのは検証不足です。

これほど大規模に導入されたにもかかわらず、全国的な長期追跡調査や正式な評価報告は存在しません。

失敗の原因や成功事例の分析も行われず、政策的な「教訓」として体系化されないまま終了してしまったのです。

1960年代に誕生した「ITA」は、1970年代年代にはほとんど使用されなり、今ではその存在を知っている人も少なくなりました。

現代の英国では、フォニックス(音声法)が初等教育で必修化されています。

フォニックスは既存のアルファベットを使って発音と綴りの対応を教えるため、ITAのような移行問題は起こりません。

では、「ITA」とはいったい何だったのでしょうか。

ITAの歴史は結果的に、教育改革において「シンプルにすれば必ず良くなる」という発想の危うさを教えるものとなりました。

元生徒の一人はこう語ります。

「教育は一度きり。

私たちは実験に参加させられ、説明も選択肢もなかった。

50年経った今も、その影響を感じている」

ITAの物語は、革新的な教育アイデアが必ずしも持続的な成果を生むわけではないこと、そして教育の現場では短期的成果よりも長期的な影響と社会的説明責任が何より重要であることを、半世紀越しに私たちへ警告しているのです。

参考文献

The radical 1960s schools experiment that created a whole new alphabet – and left thousands of children unable to spell

https://www.theguardian.com/education/2025/jul/06/1960s-schools-experiment-created-new-alphabet-thousands-children-unable-to-spell

ライター

矢黒尚人: ロボットやドローンといった未来技術に強い関心あり。材料工学の観点から新しい可能性を探ることが好きです。趣味は筋トレで、日々のトレーニングを通じて心身のバランスを整えています。

編集者

ナゾロジー 編集部