イタリアのトリエステ天文台(INAF)、宇宙基礎物理学研究所(IFPU)、ヴェネツィアのカ・フォスカリ大学、アブドゥス・サラム国際理論物理学センター(ICTP)の共同研究により、イタリア北東部のルピンピッコロ遺跡から見つかった青銅器時代〜鉄器時代の石板に刻まれた跡が、約2400年前〜3800年前の可能性がある「世界最古の星図」の可能性があることが発表されました。

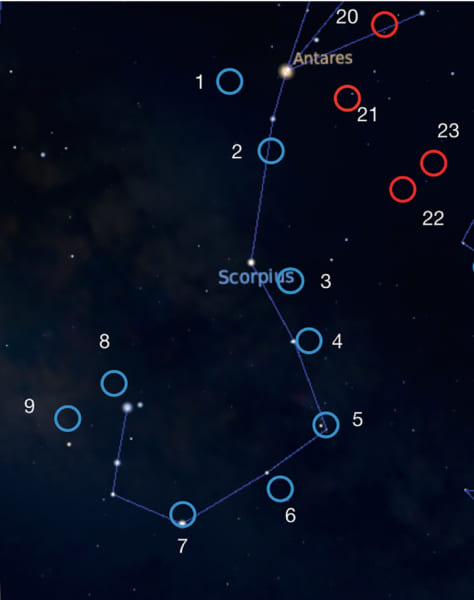

この石板には、さそり座の尾、オリオン座、プレアデス星団(すばる)、さらに裏面にはカシオペヤ座とみられる星座の形が描かれており、実際の星の配置と統計的にも高い精度で対応しています。

これは単なる象徴ではなく、観測で見た星空の位置を写し取ろうとした記録の可能性があり、素朴な測角と根気を用いた制作であっても、当時の人々が夜空を注意深く観察していたことを示しています。

一方、オリオン座のそばにある一つの刻み跡は現代の星空には対応する星がなく、研究者たちは失敗超新星由来の見えなくなった残骸の可能性もあると述べています。

この謎の刻み跡の正体はいったい何だったのでしょうか?

研究内容の詳細は『Astronomische Nachrichten』にて発表されました。

目次

- 星空を写した29の刻み跡の正体

- オリオンのそばに刻まれた“何か”

- これは本当に星図なのか、再検証へ

星空を写した29の刻み跡の正体

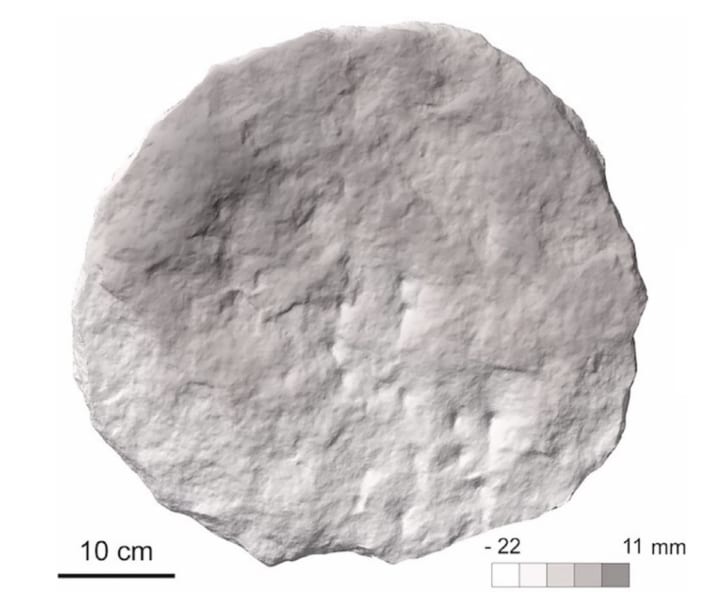

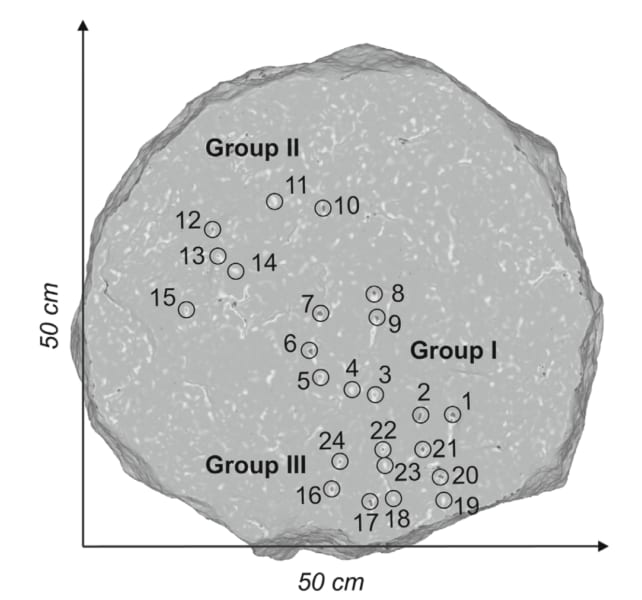

北イタリア、トリエステ近郊の丘陵要塞「Castelliere di Rupinpiccolo」の遺跡入口で、直径およそ50センチの円盤状の石が二つ見つかりました。そのうち一方の円盤には、表面に24点、裏面に5点、あわせて29個のノミ痕が刻まれていました。

もう一枚の円盤は刻みがなく、先行研究に基づき「太陽を表す石」という解釈が提案されています。

これら29個の刻み跡のうち、28点は夜空に見える明るい星々とよく対応しています。具体的には、さそり座の尾、オリオン座の三ツ星やベテルギウス、リゲルなど、プレアデス星団(すばる)、さらに裏面の5点はカシオペヤ座に近い形を示しています。

この石盤を現代の天体シミュレーションソフト(Stellarium等)で再現すると、紀元前1800年~紀元前400年(約2400年前〜3800年前)ごろのこの地域の夜空に、これらの星々が実際に見えていたことが裏付けられています。

たとえば、Theta Scorpii(サルガス)は現在この緯度では地平線下になることが多いですが、当時は歳差の影響で位置が高く、視認可能だった可能性があります。

その一方で、29個目の刻み跡は既知の星のどれにも満足に対応しません。既知星(μ Ori、ε Sgrなど)の候補も検討されましたが、位置が一致せず、失敗超新星由来の見えなくなった残骸という仮説が提示されています。

コラム:「失敗超新星」とは何か?

星はその一生の最後に大爆発を起こすことがあります。これを「超新星爆発」と呼び、とても明るく輝きます。しかし、宇宙には「爆発に失敗した超新星」もあります。これが「失敗超新星」です。通常、大きな星は寿命が尽きると、自分自身の重力に耐えきれなくなり、中心部が急激につぶれてしまいます。この瞬間、星の外側は猛烈な勢いで宇宙空間に吹き飛ばされ、大きな爆発となるのです。ところが、星によっては、中心部分がつぶれてブラックホールができるものの、外側への爆発がほとんど起きない場合があります。これが失敗超新星です。簡単に言えば、星が静かに姿を消し、代わりにブラックホールだけが残る現象です。この「失敗超新星」は非常に観測が難しいため、宇宙で実際にどれくらい起きているのか、はっきりとは分かっていません。今回、石板に残された謎の刻印が、こうした「消え去った星」を示している可能性もあり、注目されているのです。

また刻み跡の深さや角度、刻みの方向性から、同種の工具で、少人数(同一人物を含む)の連続作業だった可能性が考えられます。

ノミ痕の配置は偶然とは考えにくいほど整合性が高く、統計分析で偶然の配置である可能性は非常に低いという結果が得られています。

この石は、星座や季節の変化を追う道具、つまり暦や農耕の時期を知るための観察記録として使われていた可能性も指摘されています。

オリオンのそばに刻まれた“何か”

古代の人類が「星空をどう認識し、どのように記録してきたか」は、考古学と天文学が交わる大きな問いです。

世界中で発見される刻みや線、象徴的な図形、神話化された星座絵などは、星や天体への興味が文明の初期からあったことを示しています。

けれども、それらの多くは装飾的だったり宗教的な意味を込められていたりして、本当に夜空での星の“正しい位置”を写そうという意図だったかを、科学的に証明できる例はめったにありません。

たとえば、世界最古級とされるドイツのネブラ・ディスク(紀元前1600年頃)は、青銅板に金で太陽・月・星団が描かれており、古代に天文的知識があったことを教えてくれます。

しかしこのネブラ・ディスクについても、描かれた星や図形と本物の星空の位置がどのくらい一致するかについては、研究者のあいだでまだ意見が分かれています。

加えて、多くの遺物では、星の数や位置が風化や損傷であいまいになっていたり、図柄に神話的・装飾的な意図が強く含まれていたりする点も指摘されています。

人があとから“有名な星座をこじつけて当てはめている”可能性や、点の並びが偶然そう見えるだけかもしれないという疑いも常につきまとってきました。

そんななか、今回のルピンピッコロ石板研究が特に注目されるのは、刻み跡の位置を実際の星座の位置と統計的に比較する手法が使われ、その結果、これまでの“象徴や神話的表現”だけと見る考えでは説明が難しいほど偶然ではない一致が確認されたことです。

具体的には、刻みの直径やスケールを調べた結果、相関係数がおよそ0.98〜0.99という高い数値が出ており、偶然の配置である可能性が非常に低いとされます。

また、刻みの直径は約7ミリメートル(夜空で約1度に相当)、スケールは1センチでおよそ1.4〜1.5度と見積もられていて、制作者がある程度正確性を意図していたことがうかがえます。

さらに天文シミュレーションソフトを使い、紀元前1800年から紀元前400年ごろのこの地域で星がどう見えていたかを再現したところ、刻みされている星々は実際に夜空に存在していて見えていた可能性が高いことも確認されました。

こうした調査の積み重ねによって、従来“象徴や神話的な表現”に分類されてきた先史時代の刻印石が、実は星の位置をできるだけ忠実に記録しようとした試みであった可能性が、非常に説得力をもって提示されたと言えるのです。

これは本当に星図なのか、再検証へ

この石盤が「世界最古級候補の星図」とされる意義は非常に大きいものの、慎重に考えるべき点も多くあります。

まず、制作年代の範囲が広いことが大きな課題です。

ルピンピッコロ要塞自体の使用時期は紀元前1800年頃から紀元前400年頃まで幅があり、石盤もこの間のいずれかの時期のものと推定されています。

さらに、同じような形の石が後の時代に使われた墓石の蓋などに似ている点もあり、「絶対に最も古いもの」かどうかはまだ判断できません。

発掘の層の広がりや出土記録が詳細でないこと、後代に再利用された可能性が残っていることも無視できません。

保存状態の問題も重要です。

一部の刻みは石の風化によって浅くなったり消えかけたりしており、本来の形や数が現在の刻み跡から完全には再構築できない部分があります。

これにより、一部の刻みが実は別の星をあらわしていたが削られた可能性や、構図が元々今日残っているよりももっと精緻だった可能性もあります。

特に注目されるのは、既知のどの星にも満足に一致しない一つの刻み跡の存在です。

研究ではこの刻み跡を「失敗超新星由来の見えなくなった残骸」という仮説で扱っていますが、現段階ではただの仮説に留まっています。

今後、この石盤の研究を進めるためには、いくつかの重要な取り組みが期待されています。

まず、同じ時代や地域にある他の遺跡を詳しく調査して、似たような星図や刻み跡がある石がないかを探し、それらを比較することで、この石盤の意味をよりはっきりさせることが望まれます。

また、発掘の記録や土壌の分析、放射性炭素年代測定など、さまざまな科学的手法を用いて石盤の正確な制作年代を絞り込むことも重要です。

さらに、現代のX線や電波望遠鏡を使った詳細な観測や、古い写真や記録との比較を通じて、「現在は見えない星」や「失われた星の刻み跡」の痕跡を探す研究も進められるでしょう。

また、この石盤が使われていた時代の地平線の見え方や気候、星の出入り(ヘリアカル・ライズ)といった季節を知るための実用性についても詳しく調べていくことで、石盤が単なる装飾ではなく、当時の人々が農作業や季節を知るための大切な道具として使っていた可能性も確認できるかもしれません。

研究を行った著者たち自身も、現時点ではまだ解釈に不確かさが残ることを認めており、「さらなる証拠を集めること、他の地域での同様の発見や、いろいろな学問分野からの検証や議論が必要だ」と述べています。

この発見が、私たちが考える「人類が天文観測を始めたきっかけ」を見直すきっかけになったことは確かですが、この石盤が本当にどのような意味を持つのかを明らかにするためには、まだまだ多くの検証と研究が必要なのです。

元論文

Possible stellar asterisms carved on a protohistoric stone

https://doi.org/10.1002/asna.20220108

ライター

川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。

編集者

ナゾロジー 編集部