- 最新ドキュメントを維持し、ドキュメント管理の負担を解消

- Gemini連携により、コード構造の視覚化とチャット応答でコード理解を劇的に加速

- 現在の料金プランは未公開のため、正式提供開始時に公式サイトで情報を確認する必要がある

Code Wikiは、ソフトウェア開発における重要な課題を解決するために設計されたツールです。既存コードの理解を加速し、ドキュメントの自動生成とその最新化を可能にすることで、開発者の日常的な作業を効率化します。さらに、Code Wikiは高度な支援を提供するAI技術を活用し、開発のボトルネックを解消します。

Code Wikiがどのようにコード理解やドキュメント管理を改善し、開発プロセスを支援するのかについて、詳しく解説していきましょう。

\生成AIを活用して業務プロセスを自動化/

Code Wikiの概要

Code Wikiは、ソースコードを読み取り、処理の流れやAPIの情報を自動で整理し「開発チーム向けのWiki」を生成してくれるツールです。

リポジトリをつなぐだけで、関数の関係図やクラス構造をまとめたページを自動で作成してくれます。さらに、コードが更新されると関連ドキュメントも自動で書き換えられるため、ありがちな「コードだけ最新でドキュメントが古い」という状態を防げます。

登場した背景

近年の開発現場では、システムが大規模化し、複数のサービスが連携するマイクロサービス構成が増えたことで、コード量や依存関係が急速に複雑になりました。その結果「ドキュメントが放置される」「特定の人しかコードの全体像を理解していない」という課題が各所で生まれています。

こうした状況を踏まえ、Googleはコードの構造を自動で読み解き、最新の状態を保てるドキュメントを生成する仕組みとしてCode Wikiを公開しました。

何を解決する技術なのか

従来の開発では、コードを読み解いたり、ドキュメントを作成・更新したりする作業は人が手で行う必要があり、多くの時間と労力がかかっていました。特に大規模プロジェクトでは、コードの全体像を共有することが難しく、作業の遅れにつながることもありました。

Code Wikiはこうした課題に対し、コード解析・ドキュメント生成・更新をまとめて自動化することで、作業負担を大きく減らします。コードが変更されるたびにドキュメントが最新状態に更新されるため、情報のズレも減り、開発効率が向上します。また、AIによるコード解析支援により、複雑な部分も理解しやすくなる点が魅力です。

なお、AI技術の進化が開発にもたらす影響や、次世代AIによるコード理解の未来について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

Code Wikiの仕組み

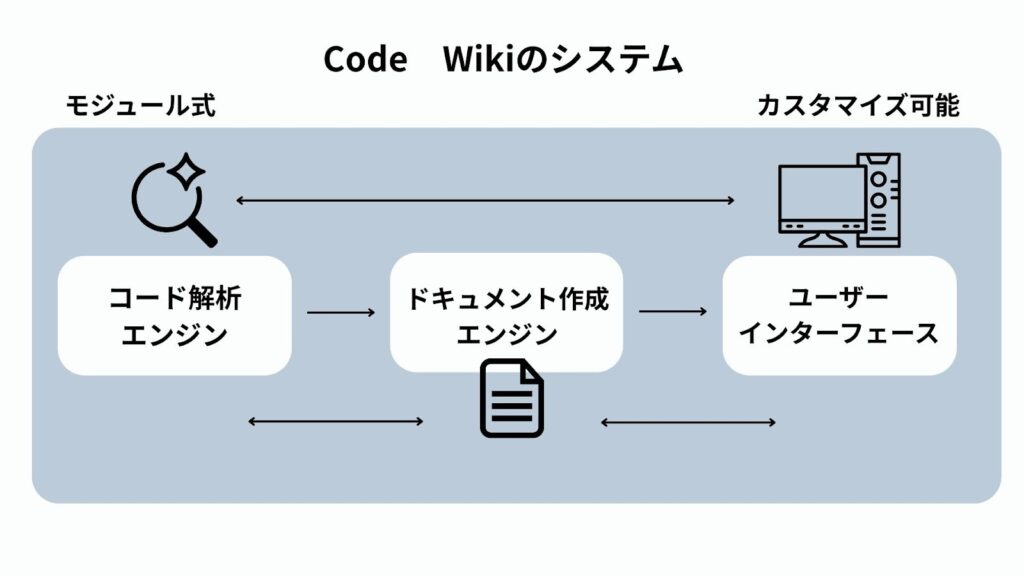

Code Wikiは、以下のような3つのモジュールが連携して動作しています。

アーキテクチャ

Code Wikiは、コード解析エンジン・ドキュメント生成エンジン・ユーザーインターフェースの3つの仕組みが組み合わさって動きます。必要に応じて将来的に機能追加される可能性もある柔軟な設計です。

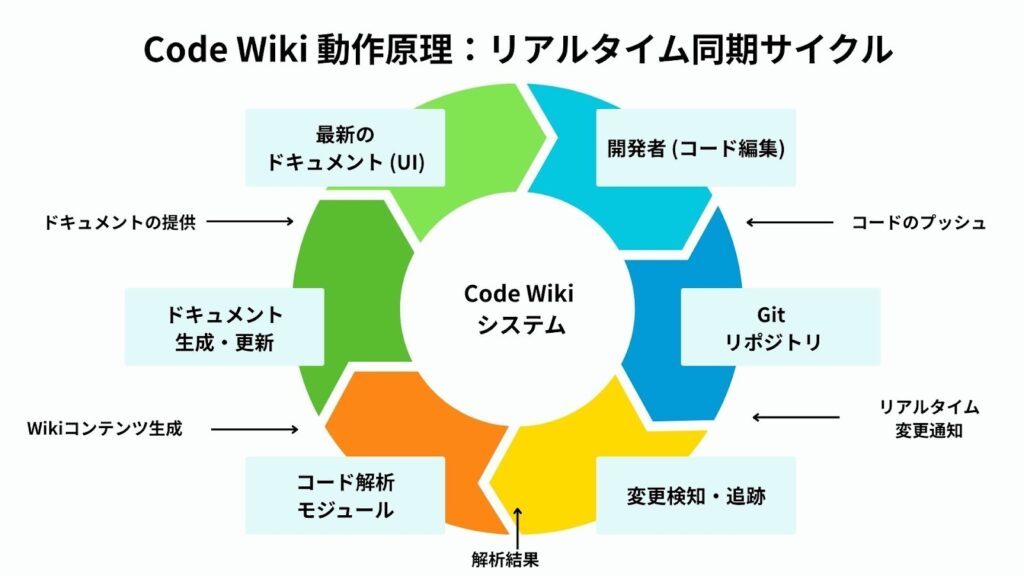

動作原理

Code Wikiはコードの変更をリアルタイムで検出し、その内容を読み取って必要なドキュメントを自動で生成・更新します。この仕組みにより、最新の情報を保ったまま開発チーム内で共有できる環境が整います。

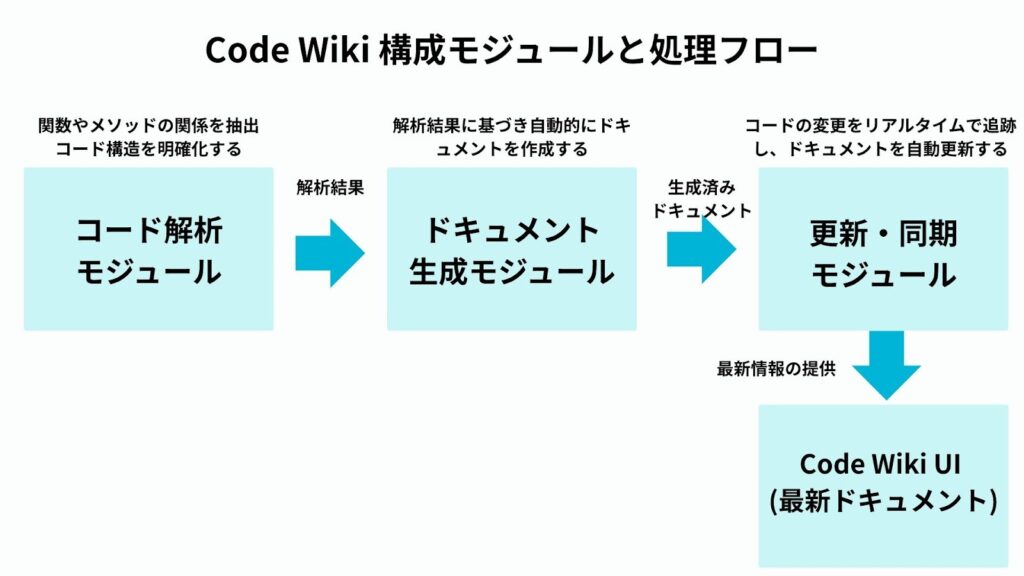

構成モジュール

Code Wikiは、効率的なコード理解とドキュメント作成をサポートする3つの主要なモジュールで構成されています。まず、コード解析モジュールは、ソースコードを解析し、関数やメソッドの関係を抽出して、コードの構造を明確にします。

次に、ドキュメント生成モジュールは、解析結果を基に自動的にドキュメントを作成し、手動での作業を削減してくれます。

最後に、更新・同期モジュールは、コードの変更をリアルタイムで追跡し、ドキュメントを自動的に更新します。この仕組みによって、コードとドキュメントが常に一致し、最新の情報を提供できるのです。

Code Wikiの特徴

Code Wikiは、複雑なコードをわかりやすく整理し、作業の手間を大幅に減らすための機能がそろっています。特に、リポジトリ全体を監視し、コードの変更がそのままドキュメントに反映される自動同期機能は、情報の古さを防ぐために非常に有効です。

また、コード構造を図として生成するアーキテクチャ図・シーケンス図なども自動作成されるため、視覚的にコードを理解しやすくなります。

主な強み・進化点

Code Wikiの強みは、リポジトリ全体を監視し、コードの変更をすぐにドキュメントへ反映できる点です。常に最新の情報がそろうため、古い資料を参照してしまうミスを防げます。

また、AIを使ったチャットエージェントがWikiの内容を読み取り、質問に答えてくれるため、必要な情報を素早く確認できます。どのAI技術が使われているかといった詳細はまだ公開されていませんが、今後のアップデートが期待されます。

さらに、Wikiページからコードの定義へ直接移動できるリンクが自動で付くため、読みながら関連コードをすぐに確認できます。アーキテクチャ図やシーケンス図が自動生成される点も、複雑なコードを理解する際に役立つ機能です。

競合サービスとの比較

| サービス | 特徴 | Code Wikiとの差分 |

|---|---|---|

| Claude | 高性能な対話型AIとして優秀。自然言語処理能力が高い。 | ドキュメント自動生成やコード連携の専用機能は少ない。 |

| Dify | オープンソース指向で拡張性重視、自由度が高い。 | リポジトリ全体の変化追跡・ドキュメント再生成機能が標準ではない。 |

| GPT | 汎用的大規模言語モデル。さまざまなタスク対応可能。 | 専用ドキュメント・コード解析・連携機能が不足しており、開発現場向けに最適化されていない。 |

上記はCode Wikiが競合と比べて優れている、または差別化されている点です。

最新モデルと1世代前モデルの比較

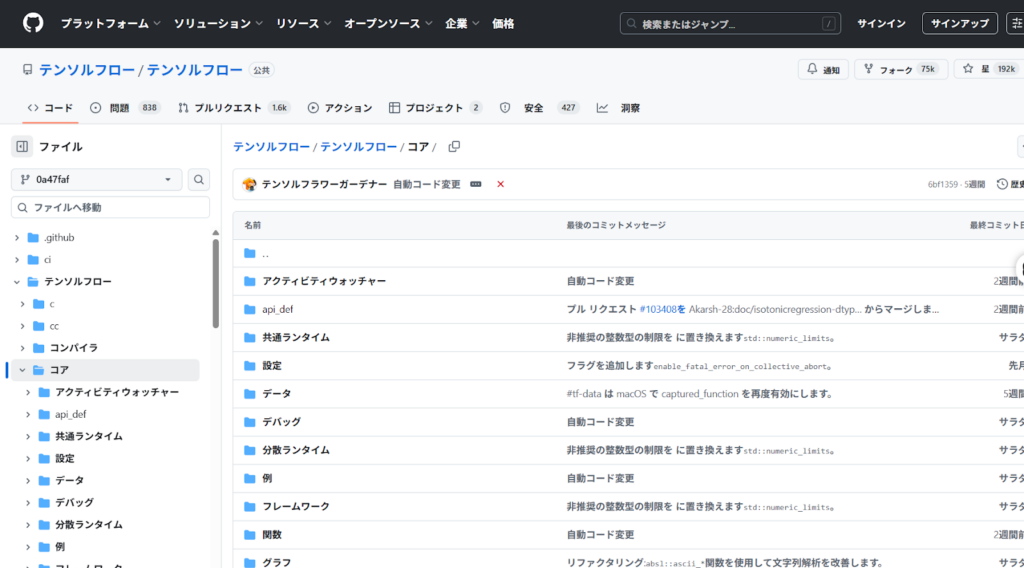

最新モデルでは「リアルタイムのリポジトリ更新反映」と「AIによるコードサポート」が可能となり、コードの変更をすぐに反映しながら作業を進められるようになりました。下記の画面でも、更新内容が即座にドキュメントへ反映される様子が確認できます。

Code Wikiの安全性・制約

Code Wikiはコード解析やドキュメント自動生成を行える便利なツールですが、利用に際してはいくつかの一般的なセキュリティリスクを理解しておく必要があります。特に、リポジトリ全体へアクセスする運用特性上、権限設定が不十分な環境では機密情報が漏えいするリスクが生じます。

また、外部サービスと連携する場合、コードやメタデータがAPI経由で送信される可能性があるため、通信の安全性を確保することが重要です。さらに、自動生成されたドキュメントは常に完全な正確性が保証されるわけではなく、誤情報がそのまま共有されるリスクがあります。

加えて、継続的なスキャン機能を持つツールでは、リポジトリやCI/CDパイプラインに新たな侵入経路が生じないよう、適切な監視やアクセス制御が欠かせません。

Code Wikiのセキュリティ対策

Code Wikiを安全に使うためには、まずリポジトリのアクセス権限を必要最小限に設定し、機密情報に触れられるユーザーを絞ることが重要です。また、自動生成されたドキュメントには誤りが含まれる可能性があるため、公開前に人が内容を確認する仕組みを用意しておくと安心です。

Code Wikiの料金

Code Wikiの具体的な料金プランや商用利用の条件は、現時点(2025年11月)では公開されていません。現在は一部パートナー向けの限定提供となっており、一般向けの利用は開始されていません。

正式リリースの際には、一般的なSaaSのように、無料プランや機能に応じた有料プランが設定される可能性があります。商用利用の可否やAPI制限など、細かな条件については、公式の発表を待つ必要があります。

Code Wikiの使い方

Code Wikiは、コードリポジトリを読み込み、自動生成されたドキュメントをもとにプロジェクトを整理できるツールです。基本的な操作はシンプルで、プロジェクトを登録すると自動的に解析が始まり、コードの構造や依存関係が視覚的に整理されたWikiとして表示されます。

更新を行うたびにドキュメントも同期されるため、常に最新状態を保ちながら作業を進められます。また、APIを利用すれば独自のワークフローに統合することもでき、より柔軟な運用が可能です。

以下では、具体的な操作手順やUIの流れ、APIを利用した実装方法を順に解説していきます。

手順・UI操作

Code Wikiを使用するための基本的な手順は以下の通りです。

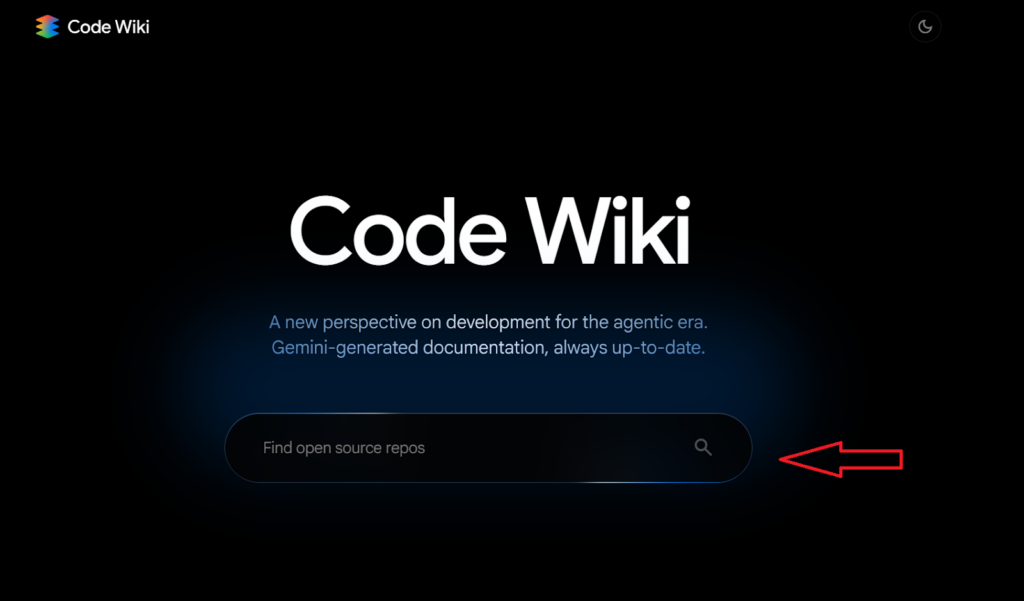

- リポジトリを検索/申請する

Code Wiki公式サイトにアクセスし、対象となるパブリックリポジトリを検索します。未対応の場合は「リポジトリリクエスト」ボタンから追加申請ができます。

- 自動解析とドキュメント生成

リポジトリが登録されると、Code Wikiが自動的にコードベース全体を解析します。GeminiなどのAI技術を用いて、コード構造や関数、クラス設計などをもとにWiki形式のドキュメントが自動生成されます。

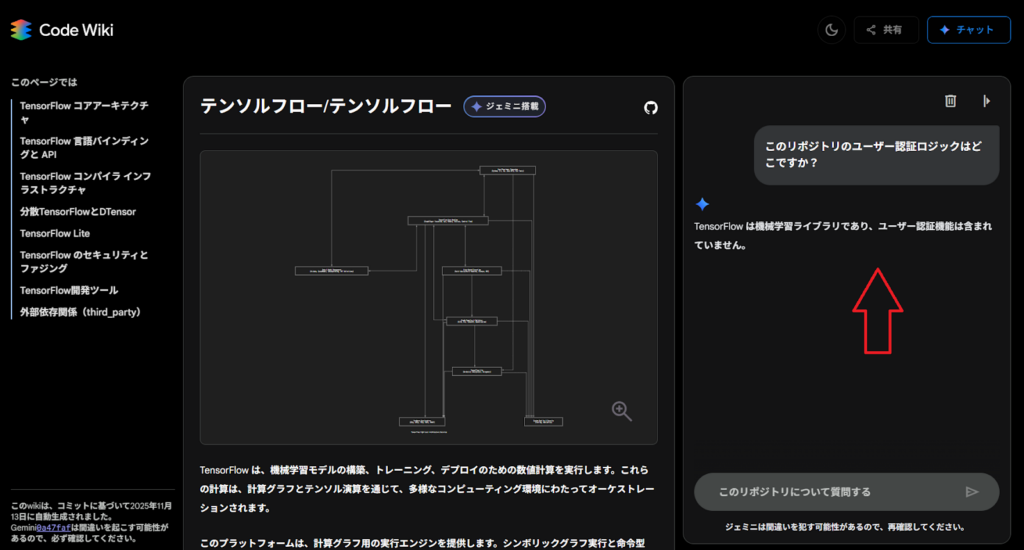

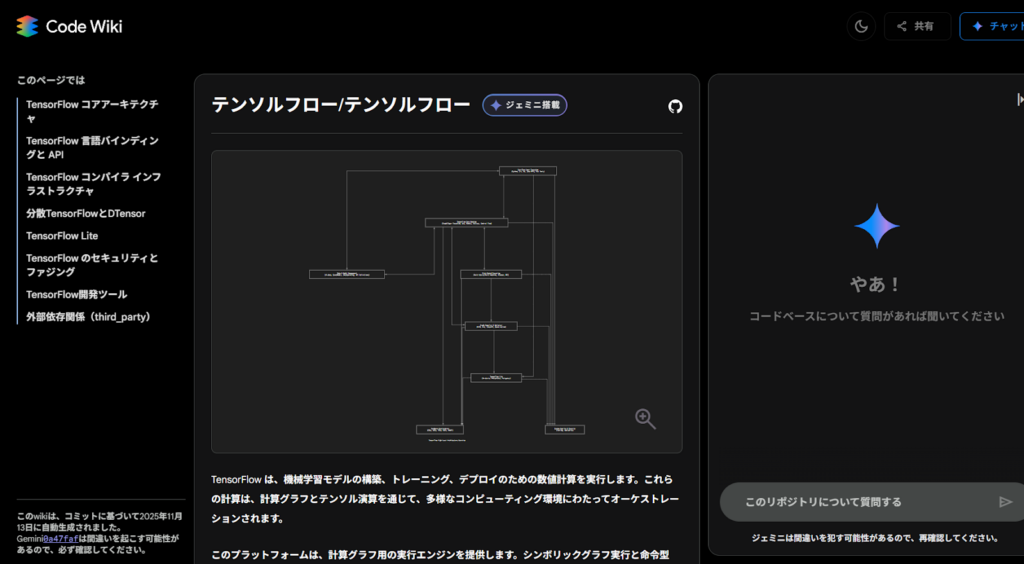

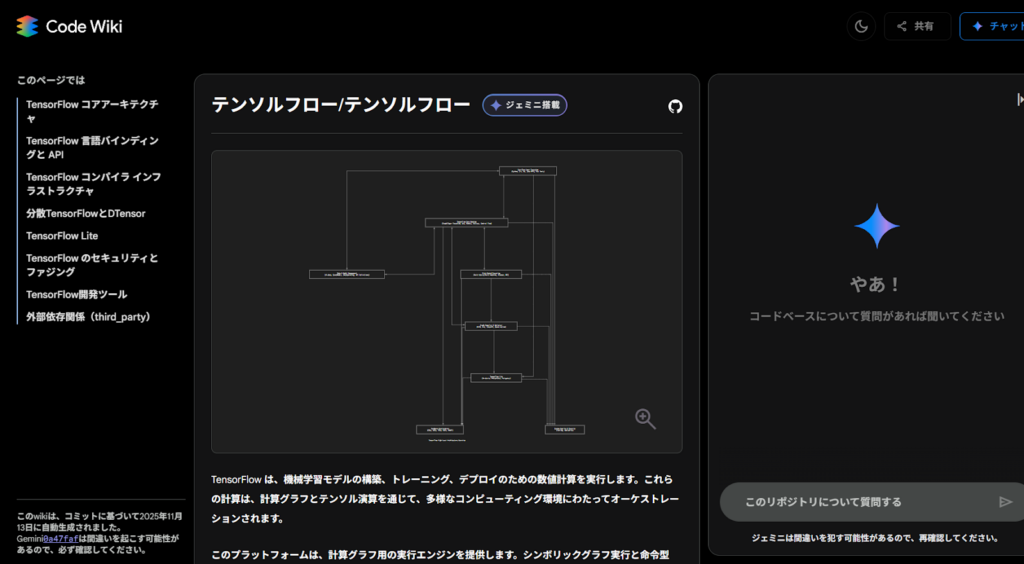

例えば、大規模なオープンソースプロジェクトである【TensorFlow/TensorFlow】リポジトリを接続した場合、Code Wikiはすぐにそのコアアーキテクチャやコンパイルの構造などを解析するのです。そして、左側のナビゲーションパネルには整理された目次が自動生成され、中央のメインパネルにはコード間の依存関係を視覚化した計算グラフなどの図が自動的に表示されます。

これは、複雑なコードベースの全体像を瞬時に把握するのに役立つでしょう。

- ドキュメントの閲覧・操作

生成されたWikiはWebインターフェースで閲覧できます。各WikiセクションやGeminiチャットの回答から、該当するコード部分へ直接リンクされており、Web上のコード探索とドキュメント参照が統合されています。

- 変更の自動同期

リポジトリのコードが変更されると、Code Wikiが変更を警告し、新しいドキュメントへ自動で同期・再生成します。そのため、ドキュメントは常に最新の状態が保たれます。ただし、本機能の実際の操作は、現在サービスが限定公開されているため実施できませんでした。

API連携による外部システム統合

Code Wikiは、将来的に外部ツールやCI/CDと連携できるAPI提供を想定しています。目的は「ドキュメント生成を開発フローに組み込むこと」で、外部ツールがAPIを通じて解析やドキュメント生成を指示できるようになります。

連携時は、認証キーやトークンを使用して安全に通信を行い、生成結果はJSON形式などで返却される仕組みが予定されています。

連携の目的と原理

このAPI連携の主な目的は、ドキュメントの生成プロセスを開発ワークフローに自動で統合することです。外部システムはAPIを通じてCode Wikiに安全にアクセスし、コード解析やドキュメント生成といった処理をプログラムからトリガーできるようになります。

外部システムと連携する際は、不正アクセスを防ぐために認証用のキーやトークンを利用することが必須です。外部サービスはこれらの認証情報を通じて安全にアクセスが許可され、標準的なHTTPリクエストを使ってCode Wikiと通信します。やり取りされるデータは、生成されたドキュメントや処理結果がJSON形式などで返される仕組みです。

動作環境・前提条件(ツール・SDKなど)

Code Wikiを正常に動作させるための最低限の動作環境は以下の通りです。

| 項目 | 条件・推奨事項 | 補足 |

|---|---|---|

| オペレーティングシステム | Windows、macOS、Linuxの主要OSに対応。 | インターネット経由で動作するため、特別なインストールは不要です。 |

| 推奨ブラウザ | 最新のブラウザ(Google Chrome、Mozilla Firefox、Safariなど) | Code WikiはWebベースで動作します。 |

| プログラミング言語サポート | JavaScript、Python、Java、Ruby、C++など | プロジェクトに使用する言語がサポートされていることを確認してください。 |

| 依存ツール・SDK | API利用時に、APIキーの取得とHTTPリクエストツールが必要。 | 例:Postman、curlなど。 |

| ネットワーク環境 | インターネットに接続されていること。 | リアルタイム解析や更新には、安定したネットワーク接続が求められます。 |

このように、Code Wikiの使い方に関する基本的な手順、API実装の方法、動作環境について整理しました。実際の利用時には、公式ドキュメントやサポート情報を参照しながら進めることをお勧めします。

Code Wikiの活用シーン

Code Wikiは、業務・開発・研究のいずれの現場でも、コード理解やドキュメント作成に時間がかかっている状況を大きく改善します。特に、複数メンバーが関わる大規模プロジェクトでは、コードの全体像を把握するまでに時間がかかり、レビューや改修の遅れにつながることが少なくありません。

Code Wikiは、リポジトリ全体を解析し、自動生成したドキュメントを常に最新状態へ更新するため、新規メンバーのオンボーディングや既存システムの調査がスムーズに進むでしょう。また、研究開発のように試行錯誤が多い領域では、実験コードや検証プロセスの整理に役立ち、属人化した知識をチーム全体へ共有する基盤としても機能します。

複雑な既存コードの理解、仕様の不整合、ドキュメント更新漏れといった課題に悩むチームにとって、Code Wikiは大きな効果を発揮します。

なお、チーム開発における属人化の課題や、知識共有の効率化について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

Code Wikiを実際に使ってみた

Code Wikiを実際に使用した結果、プロジェクトをアップロードして数分でドキュメントが自動生成され、コードベースの構造が明確に整理されていました。

開発者向けの機能として、変更が加わるたびにドキュメントがリアルタイムで更新される「変更の自動同期」機能がCode Wikiの最大の特長。この機能により、チーム全体で常に最新の情報を共有でき、ドキュメント管理が簡素化されます。

Code Wikiは、システムの連携や認証に問題が発生した際、エラーメッセージを非常に明確に表示するように設計されています。例えば、APIキーの不正や期限切れが原因でエラーが発生した際でも、エラーログには詳細な原因と具体的な対処法が記載されるため、迅速に対応できそうです。

Code Wikiと同様の目的で使用されるツールには、GitHub CopilotやDify、Claudeなどがありますが、Code Wikiは特にドキュメント生成とコード解析に特化。その自動更新機能が他ツールと比べて優れていると評価できます。

GitHub Copilotはコード補完が得意ですが、コード全体を整理したドキュメント生成は得意ではありません。DifyやClaudeは広い用途に対応していますが、Code Wikiほどコード構造に特化した自動ドキュメント機能は持っていません。

なお、Code Wikiの競合となるAI開発ツールの性能比較や、最新のグローバルなLLMトレンドについて知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

Code Wikiは、コード解析とドキュメント生成を自動化し、開発のムダ時間を大幅に削減できるツールです。リポジトリ全体をスキャンして常に最新ドキュメントを保ち、Geminiによる質問応答でコード理解も効率化します。

今後は解析精度の向上や対応言語の拡大が期待され、AIによる提案機能の進化も予測されます。Code Wikiの料金体系やプランは現在公開されていません。正式な提供が開始された際に、利用目的やプロジェクト規模に応じて、最適なプラン(無料枠や有料プランなど)を選択できるよう、公式サイトの情報を確認しましょう。

最後に

いかがだったでしょうか?

開発コスト削減や属人化解消を進めたい企業に向け、AIドキュメント自動化のROIと導入ステップを、貴社環境に合わせて具体的に分析します。

株式会社WEELは、自社・業務特化の効果が出るAIプロダクト開発が強みです!

開発実績として、

・新規事業室での「リサーチ」「分析」「事業計画検討」を70%自動化するAIエージェント

・社内お問い合わせの1次回答を自動化するRAG型のチャットボット

・過去事例や最新情報を加味して、10秒で記事のたたき台を作成できるAIプロダクト

・お客様からのメール対応の工数を80%削減したAIメール

・サーバーやAI PCを活用したオンプレでの生成AI活用

・生徒の感情や学習状況を踏まえ、勉強をアシストするAIアシスタント

などの開発実績がございます。

生成AIを活用したプロダクト開発の支援内容は、以下のページでも詳しくご覧いただけます。 ︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

︎株式会社WEELのサービスを詳しく見る。

まずは、「無料相談」にてご相談を承っておりますので、ご興味がある方はぜひご連絡ください。 ︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

︎生成AIを使った業務効率化、生成AIツールの開発について相談をしてみる。

「生成AIを社内で活用したい」「生成AIの事業をやっていきたい」という方に向けて、通勤時間に読めるメルマガを配信しています。

最新のAI情報を日本最速で受け取りたい方は、以下からご登録ください。

また、弊社紹介資料もご用意しておりますので、併せてご確認ください。